どうにも本が売れません

「どうにも本が売れません」

出版人のための悩み相談室

回答者

髙橋秀実

石原壮一郎

気鋭のノンフィクション作家・髙橋秀実氏と抱腹絶倒コラムニスト・石原壮一郎氏が、出版人のあらゆる悩みに回答します。今回は「『QA』談義」。二人が育てられたと言っても過言ではない平凡社の伝説の月刊誌について、二人が熱く熱く語ります(全3回)。

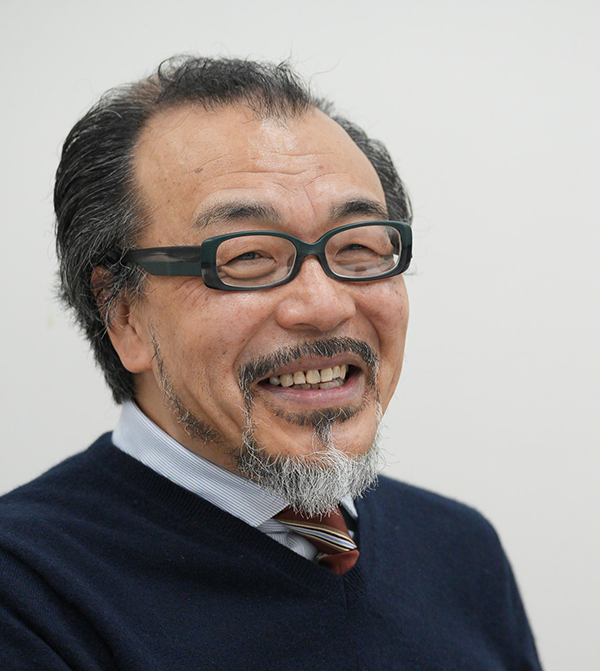

髙橋秀実(たかはし・ひでみね)

ノンフィクション作家

1961年神奈川県横浜市生まれ。東京外国語大学モンゴル語学科卒。テレビ番組制作会社を経て、ノンフィクション作家に。『ご先祖様はどちら様』で第10回小林秀雄賞、『「弱くても勝てます」 開成高校野球部のセオリー』で第23回ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞。他の著書に『TOKYO外国人裁判』『ゴングまであと30秒』『素晴らしきラジオ体操』『からくり民主主義』『はい、泳げません』『趣味は何ですか?』『おすもうさん』『男は邪魔!』『損したくないニッポン人』『不明解日本語辞典』『やせれば美人』『人生はマナーでできている』『定年入門』『悩む人』『道徳教室』『おやじはニーチェ 認知症の父と過ごした436日』ほか。最新刊は『ことばの番人』(集英社インターナショナル)

石原壮一郎(いしはら・そういちろう)

コラムニスト

1963年三重県松阪市生まれ。月刊誌の編集者を経て、1993年に『大人養成講座』でデビュー。その後、念入りに「大人」をテーマにした本を出し続ける。大人歴10年を超えたあたりで開き直って出した『大人力検定』は、それなりにヒット。その後、検定をテーマにした本をあきれるぐらい出し続けるが、どれも今ひとつ。昨今は「コミュニケーション力」に活路を見出そうとしている。最新作は『押してはいけない 妻のスイッチ』。そのほか、故郷の名物を応援する「伊勢うどん大使」「松阪市ブランド大使」を務める。

撮影 落合星文

相談05 (28歳・書籍編集者) 第3回(全3回) 『QA』被害者の会、被害者1号、2号 ——石原さん、ここまでほぼインタビュアーなので、何かお願いします。 石原 そうですね。僕らは『QA』に長く居させてもらったおかげで、なんでも「そこは実はどうなんだ?」と、疑問をわざわざ浮かび上がらせて自問自答したり、人に聞いたりするクセはついてるかもしれないですね。 髙橋 問いの立て方は、やっぱり『QA』で教わった感じがします。石原さんの『大人養成講座』も、「大人って何ですか?」がテーマですよね。 石原 はい。「大人の定義は何なのか?」「何ができたら大人なのか?」「いったい、いつになったら大人になれるのか?」ということをくだいて書いたのが、デビュー作である『大人養成講座』(1993年 扶桑社)です(笑)。 髙橋 通常は素通りしてしまう疑問を取り上げ、その問いに答えようとする姿勢ですね。 石原 大概のものは答えがないものばかり追い求めてるわけですが、手がかりをちょっとでも見つけるのが楽しかったりします。 髙橋 そうですね。 石原 あと、『QA』では「あたりまえのことを信用するな」ということを教えられました。髙橋さんの日系人の話もそうですが、「なぜ人は、日本人か日本人じゃないかを分けたがるのか?」「分けることに、どういう理由や意味が生まれてくるのか?」ということも考えましょうと学びました。 髙橋 日系人の話も日系の人から「結局、区別しているのはお前なんだよ」と指摘されて愕然としました。 石原 つまり、われわれ『QA』チルドレンは、『QA』から学んだことを土台にしながら、それをなんとなく使い回して仕事を続けてるわけです(笑)。 髙橋 それで思い出したけど、ラジオ体操が日本人かどうかの判断の材料になる話から、次の『素晴らしきラジオ体操』(小学館 1998年)が生まれました(笑)。 ——使い回しも学びました。 髙橋 使い回すというか、疑問が疑問を呼び込むわけです。 石原 あとはそうですね。「持ち上げながらバカにする」という手法も学びました(笑)。 ——お二人の大きな特徴となっています。 髙橋 バカにはしていません。自らの愚かさに気づくことはありますけど。あと『QA』は、なんといってもQが面白い。 二人 そうですね。 髙橋 たとえばこのページ、「Q カセットテープの各部分の名称をできるだけくわしく教えて」。教わってどうするんだ、と思いますよね。各部分にそれぞれ名称があるってことも面白い。「A」ではイラストで細かく名称を図解してますが、一つひとつ読んでみると、面白くもなんともない。 石原 知っても知らなくてもどうでもいいことばっかりなんですよ(笑)。 髙橋 Qが面白くてAがつまんない。 ——『QA』で「Q ゴキブリはなぜ嫌われるのか?」という疑問があって、殺虫剤メーカーや昆虫学の権威の先生に取材したけど、結局「よくわかりません」「黒くて動きが速いからじゃないでしょうか」と小学生みたいな答えになってしまったことがありました。 二人 ハハハハ。 石原 疑問を見つけた時点で満足するところは確かにありました。ただ、世の中はっきりした答えばかりがあるもんじゃないことも、日々学びましたね。そういうときはどうするかといったら「文章でごまかす」ことを覚えました。 ——ごまかし続けて幾星霜。 髙橋 私なんかは『QA』的なところで、いったん立ち止まるクセがついたような気はしますね。 石原 でも、立ち止まると売れないです。 髙橋 それが売れない原因かもしれません。 石原 立花隆さんになろうと思ったら、立ち止まっちゃいけないと思うんです(笑)。 『QA』から一歩も出ていない ——お言葉ですが、石原さんがやってることって『QA』から一歩も出てない気がします。 一同(爆笑) 髙橋 出てないですか。 石原 出てないですね。たまに、そっと半歩踏み出してみても、気がつくとまた足を引っ込めています。 ——阪神園芸が甲子園から一歩も出ることなくグラウンドをひたすら耕し、ならし、美しくするように、そこに居続けて手を変え品を変え読者を楽しませています。 髙橋 だから石原さんは『QA』の住人なんです。私なんかも、たとえば今、AIの取材をしているんですが、巷では「AI〇〇」やら、AIでこれができます、あれができます、ばっかりじゃないですか。 石原 AIが出てきたとき、いかにすごいか、どんな可能性があるかみたいなことを考えるのはITジャーナリストの仕事でした。 髙橋 だけど私なんかは「そのAIって何ですか?」と思っちゃう。人工知能っていったって知能はもともと人工でしょ、とか。 石原 そうですね。パソコン雑誌で連載したことがあるんですが、編集部の人はパソコンの進歩とか進化とかスペックの向上にはすごく興味あるけど、「パソコンは何のためにあるのか?」ということはまったく考えないんです。 髙橋 『QA』の基本は「それって何ですか?」なんです。これは遡れば、聖アウグスティヌスのスタンスに通じています。 石原 すみません、不勉強で(笑)。 ——話がまた銀河の彼方に。 髙橋 ローマ帝国時代の司教です。彼の『告白』という有名な本の中に「時間」についての考察があるんです。曰く「人が時間について語ってるときに、私は時間を知っている」「自分が時間について語ってるときに、私は時間について知ってる」、しかし「時間って何ですか?」と訊かれたときに「私は時間を知らない」という名言があるんです。 石原 確かに「今、何時ですか?」って聞かれれば「何時何分です」とは答えられます。 髙橋 でも「時間って何ですか?」と訊かれたら私は知らない。 二人(目配せして)ほう……。 髙橋 哲学者のウィトゲンシュタインなんかも「人は長さを測ることはできる。長さを比べることもできる。でも、長さとは何かと聞かれたら、知的痙攣を起こす」と言っていました。これも『QA』に通じるところがあります。 石原 そ、そうですね。長さの測り方が得意な人はいっぱいいます。 髙橋「長さ」を使うことはできるけど、「長さとは何か?」と訊かれたら痙攣を起こす。これこそ『QA』の基本だと思うんです。 石原「そこを突っついてどうするんだ」ってことをわざわざ突っつくのが『QA』のスタンスです。「長さとは何か」を知ったところで、生きる上のお金儲けにはならないし、給料も上がったりしないけど。 ——上がることなく幾……。 石原 たとえば、商社でも自動車メーカーでもいいんですけど、新商品の開発のとき、「クルマって何?」と言いだす人がいたら迷惑でしょうがないですね。スーパーの販促作戦をみんなで考えてるときに「物を売るとはどういうことなのか?」とか。つまり私たちはこういうことが身に染みついているから、売れないんです。 髙橋 でもやはり、いったん痙攣したほうがいいと思います。 石原 たしかに、われわれはしびれるのが大好きです。 ——幸か不幸か『QA』のおかげ。 髙橋 最近、本を読んでもそういう痙攣が少なくて……。 石原 しびれる的なことを考えるのも、コスパが悪いとかタイパが悪いとか言い出して、避ける傾向があります。でも、それはもったいない話です。そこにこそ楽しみがあるんじゃないか。答えのわかってることを探してもしょうがない。答えはわからないけど、ああでもないこうでもない、結局わかんなかったね、そういうことをするために私たちは生きているのではないか。とか言ってると「生産性がないので、やっぱり本は売れません」ってことになるんですけど。 二人(拍手) 髙橋 本当は知的痙攣が求められてるんじゃないかと思うんです。たしか相談内容は「ほとんど沈没寸前の出版業界なのに、なんでお二人はこの世界に入ったのですか?」でしたよね? ——さあ、忘れました。 髙橋 その答えとしては「脳のしびれる感じを味わいたいから」です。 石原 確かに。 ——えーっ、それでいいんですか? 髙橋 ピリピリする感じ、それがあったからこの世界に入ったんです。 石原『QA』で教えてもらったQの立て方を、人生のいろんな場面でやってて、ちょっとドーパミンなのかアドレナリンなのか知らないけど、ぴろっと出てくる瞬間がある。 ——二人とも、むしろ『QA』被害者の会、被害者1号、2号。私も3号。 二人 ハハハハ。 石原 いいですか。 ——2号、どうぞ。 石原 だから、結局いろんなものには答えがないじゃないですか。この「答えがないもの」に対して、どうもっともらしく答えを追い求めるかをわれわれ30年ぐらいずっとやってるんじゃないでしょうか。どうやったら本が売れるかとか、どうやったらおもしろい記事が書けるかとか。そっちは答えはなくはないと思うんですけど、でも素直に答えを求めにいかないところが染みついてますね。 次のテーマは「責任転嫁」 髙橋 私の場合はとにかく「離婚するか書くか」の選択でここまできました。 石原 すばらしい(笑)。 髙橋 結婚し続けているので、後悔はないです。 石原 あ、そうですね。僕も目先のアドレナリンをご褒美にしながら、売れないほうへ売れないほうへ、ひとひねり、ひとひねりとかやってるうちに、どうにかここまでたどりついたので後悔はないです。 髙橋 よかれと思ってこっちにきたってことですからね。 ——学習、被害者意識ともにゼロ。 髙橋 たとえ売れなくても、事前に妻が原稿を読んでいるから彼女にも責任はある(笑)。 二人(爆笑) 髙橋 つまり共犯関係にあるわけです。 石原 必要があれば、日野自動車に送り込んでくれる。責任はともかく。髙橋さんの気持ちを楽にしてくれるのは、すばらしいパートナーですね。 髙橋 だから本の装丁やいろんなものも必ず彼女に見てもらう。常に責任を半分にする。 二人 見習いたい(笑)。 髙橋 少しずつ少しずつ責任を移行というか、転嫁するんですね。それで自分の責任をゼロに近づけるように努力してきました。仕事は絶対に自分で決めないことです。「編集者の◯◯さんから、こういう話きたんだけどさ」と必ず彼女に伝える。 ——髙橋さんが小学生に見えてきました。 髙橋 彼女が「やったほうがいい」って言うならやります。 石原 うまくいかなかったら「いや、あなたがやれと言った」(笑)。 髙橋 責任を少しでも減らしていって、今日に至ってます。 石原『QA』も結局自分で考えて書くんじゃなくて、誰かに聞いて書いてますから、責任を転嫁してる。「ちゃんとした答えが出てこないのはこっちのせいじゃない」って(笑)。 髙橋 Qで責任を問うて、Aで転嫁する。 石原 責任は、自分で負ったところでしょうがないと思うんです。自分で負うとつらい思いをするだけで、何かが解決するわけではない。「責任をとった」という自己満足以外は何も残らない。だから転嫁するに越したことはない。 髙橋 そういえば昔、「人生幸朗・生恵幸子」という漫才コンビがいましたね。人生幸朗が何かに疑問を抱いて、「どうなっとるんじゃ! 責任者出てこい!」と叫ぶ。あれは本当に面白かった。責任者がいないから面白いんですよね。子供心に大好きな漫才で、その影響も大きいかもしれません。次回のテーマは「責任転嫁」ですかね。 ——そうでしょうか。では今回うまくいかなかったのは誰かの、いや『QA』のせいにして、これで終わります。皆さんまた次回、さようなら。

この仕事は将来に希望が持てません。この業界に未来はあるのでしょうか?