「監督が怒ってはいけない大会」にやってきた「それでも怒らない」(Back)

「監督が怒ってはいけない大会」にやってきた

「それでも怒らない」人々

「みさみさがあそこまでやるんだから、もっとハジけていいんだ」って、子どもたちが自分の枠を、殻を破りにいく。それが私の役目なのかなと思ったりもするんです それでも怒らない人 01 アーティスティックスイミングの元日本代表で、現役引退後はシルク・ドゥ・ソレイユのパフォーマーとして活躍した杉山美紗さん。「監督が怒ってはいけない大会」にはHEROs※の一員として2023年6月の広島大会を皮切りに、同年8月の秋田大会、2024年6月の広島大会と立て続けに参加しています。「大会での経験が日々の活動とつながる瞬間がある」と語る杉山さんに、大会の印象やご自身の変化についてうかがいました。 ——まずは「監督が怒ってはいけない大会」に参加した理由を教えてください。 私は選手引退後、ラスベガスに拠点を移し、シルク・ドゥ・ソレイユ“O”のパフォーマーとして7年間活動していました。2022年に帰国し、アーティスティックスイミングの指導現場にうかがう機会も増えたのですが、そこで指導者さんたちの「〜しなさい!」といった強い口調を聞くことがあって。それに違和感を覚えていたんです。「これは、どうしたらいいのかな」「何かできないのかな?」と考えていたとき、この大会のことを知って、参加させていただきました。 ——初参加は2023年6月の第1回広島大会。そのときの印象はいかがでしたか? 第1回広島大会は、HEROsから私を含め10人のアスリートが参加して、1チームにひとりアスリートがサポートに入って。私がついたチームは、結成してまもない新しいチームだったんです。

そのことは後から知ったのですが、チームとしてまだ形ができていない状態で、なかなか試合に勝てなくて、子どもたちも元気がなくなってしまって。 ——負けたあとの気持ちの切り替えは大人でもむずかしいです。 試合結果ではなく、笑顔でこの大会を終わってもらいたくて、子どもたちには「何ができるかな?」「監督の目を見て、心を向けて話を聞こう」と声をかけたり。監督にも「言葉を変えていきませんか?」とお伝えしたりしました。 ——監督が怒ってはいけない大会は、勝つことよりも笑顔を大切にしています。勝てなかったのはしかたがないとしても、さびしい閉会式だったのは残念です。 「私自身、もっと何かできたんじゃないか?」「もっと伝えられることがあったんじゃないか?」と、力不足だなっていうのをすごい感じて。だから、広島大会が終わってすぐ、次の大会に参加させてほしいとお願いしたんです。 ——“リベンジ”の秋田大会で意識されたことはあったのですか? 子どもたちを観察して、その子にとってのチャレンジが何かを考え、一緒にやることを意識しました。勝つことはスポーツの中でもちろん大切だけど、自らの成長を愉しむという視点を持っていてほしい。そして、いちばんは「全身で、全力で、私自身が愉しもう!」って。チームの雰囲気が沈んでいても、浮かない顔で笑顔を見せてくれない子がいても、私は笑って声をかけ続けようって思っていました。 ——たしかに杉山さん、全力で楽しんでいる姿が毎回、印象的です。ぜんぜん休憩しないし。 子どもたちのためにたいしたことはできないけれど、「そっか、みさみさがあそこまでやるんだから、もっとハジけていいんだ」って思ってもらえたらいい。枠を、殻を、自ら破りにいく。そして、失敗を恐れずにチャレンジする。それがひょっとしたら私の役目なのかなと思ったりもするんです。 ——「監督が怒ってはいけない大会」に参加するようになって、ご自身の考え方や意識に変化はありましたか? 「怒ると叱るの違いって、なんなんだろう?」とか「子どもたちが本当にのびのびいられるためには、どうしたらいいんだろう?」とか、毎回、感じることや考えることはたくさんあります。 ——「本質」だから、さまざまなこととつながっていくのかもしれませんね。 大会は人と人もつなぐんですよね。北川新二さん(監督が怒ってはいけない大会実行委員長)が「アスリートが『監督が怒ってはいけない大会』に参加したことが話題になること自体に意味がある」とおっしゃっていて、それがすごく印象に残っていたんです。 ——回数を重ねるたびに、大会の変化は感じますか? 1年たって広島大会に再び来たときに、何かちょっとフェーズが変わった感じがすごくありました。大会自体なのか、広島のバレー界なのかはわかりませんが、たしかに変わってきているなって。 何度となく参加しているのは、大会の理念に賛同しているからですが、私を救ってくれた、助けてくれたことへの「恩返し」でもあるんです それでも怒らない人 02 2023年6月の第1回広島大会以降、繰り返し「監督が怒ってはいけない大会」のサポートに入っている競泳元日本代表の竹村幸さん。2024年9月には自身で「監督が怒ってはいけない水泳大会」を開催するなど、積極的に大会にコミットしています。幼少期から「期待」という名のもとに厳しい指導を受けてきた竹村さんは、「『監督が怒ってはいけない大会』に私自身が救われた」と語ります。その真意をうかがいました。 ——竹村さんはこれまで何度となく「監督が怒ってはいけない大会」に参加されていています。印象に残っている出来事はありますか? たくさんあるのですが……2024年の第9回福岡大会で、ピンチサーバーとしてコートに入ったもののサーブが打てず、泣いてしまった女の子がいたんです。チームのお姉ちゃんやお兄ちゃんたち、監督、応援に入っていた私たちHerosみんなで声をかけて励まして、ようやくサーブを打つことができて。でも、失敗してしまったんです。挑戦するのは大人でもこわい。だから、「チャレンジしてすごいね、えらいね」と声をかけたことがありました。 ——応援の声かけで一歩が踏み出せる。子どもたちの挑戦をうながす「監督が怒ってはいけない大会」らしい光景です。 ただ、続きがあるんです。翌年、第10回の福岡大会にお邪魔させてもらったら、その女の子が「みゆっきー、覚えてる?」って、元気に声をかけてきてくれたんです。

「サーブできるようになったよ!」って。

——うわぁ〜それは、うれしいですね。 実際、試合でも自信満々にサーブを打っていて、しかも、サービスエースをバシバシ決めるんですよ。もうホント、感動してしまって。何に感動したって、彼女の目がアスリートの目になっていたんです。 ——1年前は泣いて打てなかったのに。 「監督が怒ってはいけない大会」は、子どもたちが自分から挙手して意見を言うシーンがたくさんありますよね。見ていたら、その子は積極的に手も挙げているんですよ。前はニコニコ笑って近くにいてくれるけれど、自分から何かを主張するタイプではなかったのに。 ——1年間、バレーボールをがんばってきたんでしょうね。そして、それを竹村さんに伝えたかった。 開会式でマコさん(益子直美さん)がその女の子に「どうしてサーブを打てるようになったの?」ってインタビューをしてくれたのですが、「バレーボールが好きになりました」って答えたんです。1年間の成長を目撃できて、成長のすばらしさを知れる大会に参加させてもらって、こんなうれしいことはありません。 ——成長を目撃できるのは継続して参加しているからこそです。 アスリートのイベント参加って、基本的には1回限りのスポットのことが多くて、「監督が怒ってはいけない大会」のように、定期的に参加させてもらえるのは稀。だからこそ見える景色はやっぱりあって、継続的に応援する必要性はすごく感じます。 ——大会に参加して経験を積み、2024年9月にはご自身で「監督が怒ってはいけない水泳大会」を主催されました。 大会をスタートさせたマコさんや北川さんご夫妻は、「他の競技にもどんどん広がってほしい」と考えています。私たちアスリートがこの大会に呼ばれている意味も、そこにあると思うんです。 ——「監督が怒ってはいけない水泳大会」には、オリンピアンの鈴木聡美さんのほか、鈴木孝幸さんや木村敬一さん、久保大樹さんといったパラ競泳のトップ選手も登壇。豪華なイベントになりました。 私がいま、パラ水泳にかかわらせてもらっているのですが、やっぱり「オリンピック/パラリンピック」といったふうに分けるのではなく、みんな一緒に試合できればいいと思うんです。オーストラリアなどは、障害の有無関係なく一緒の大会で泳ぎ、競うんです。そんな「ともに泳ぐ」のが日本でもスタンダードになってほしい。 ——「監督が怒ってはいけない大会」は「笑顔の準備運動」としてレクリエーションを大切にしています。水泳ではどう行なったのですか? やっぱりリレーだなと思って、参加クラブごとではなく、メンバーをシャッフルして、アスリートも加わってのリレーを行ないました。また、全盲の選手が使用するブラックゴーグルをつけたり、手や足を使わないといった、パラスイミングの擬似体験も盛り込んだんです。 ——トップアスリート、パラアスリートのすごさが体感できる、子どもたちにはかけがえのない経験になります。 多様性への理解や他者への共感力などを、スポーツマンシップと合わせて学べる機会にできたらと思って、運営の子たちとも話し合ってやってみました。不安もありましたが、子どもたちがいっぱい声を出して応援してくれ盛り上がったのでよかったです。 ——一方で大失敗もしたそうですが? そうなんです(笑)。開会式で予定していた選手宣誓をすっ飛ばしちゃったんです。ふだん、どんなイベントでも緊張しないのですが、「監督が怒ってはいけない大会」の理念を受け継がなくてはいけない、マコさんの顔に泥を塗ってはいけないと、いっぱいいっぱいになっていたのかもしれません。 ——でも、それが2025年1月から、本家の「監督が怒ってはいけない大会」のプログラムに採用されています。スポーツマンシップを学んだ子どもたちが、こぞって自分自身の言葉で宣誓するすばらしい姿が見られるようになりました。 マコさんのおかげで、怪我の功名になりましたが、まあ、忘れるにもほとがあるって感じですね(笑)。 ——「監督が怒ってはいけない水泳大会」は今後もあるのでしょうか? 第1回に参加いただいた団体から早々に「規模を大きくしてやりましょう」というお声かけをいただきました。でも、そこまでの自信がまだないので、次回は少しだけ参加者を増やしますが、同規模で実施する予定です。 ——大きくなることより、続けていくことが大切ですよね。 10回を数える「監督が怒っていけない大会」の博多大会は、初参加の子どもたちも多いのになぜか、会場全体に一体感があって、始まる前から期待感にあふれていますよね。運営も導線や準備などスムーズで余裕がある。やっぱり10年かけて築いてきたものは違うと感じました。ただ、そこに至るまでには試行錯誤を重ねてきたわけで、やっぱり、続けていかないとと思います。 ——「監督が怒ってはいけない大会」が始まった当初は、心ない声も多かったそうですし。 私が「監督が怒ってはいけない大会」について知ったのは現役のときですが、ネガティブなコメントのほうが多かったですよ。コメント欄の「怒られて上達してきたくせに」といったコメントを見て、「なに、言うてんねん!」「こっちの気も知らんと!」って、勝手に怒っていました。 ——竹村さんも、殴られて怒られて水泳を続けてきた。 私が水泳を始めたのは5歳のときで、小学校低学年のときに全国をめざすクラスに入って、そこからは15歳くらいまでは毎日毎日、怒られていました。水泳を続けた理由は「殴られたくない」「がっかりされたくない」から。いつも人の顔色をうかがっていましたね。水泳は大好きだったのに、いつしか「人を喜ばせるため」のツールになっていて、水泳が嫌いだった時期もあります。 ——「監督が怒ってはいけない大会」の理念には共感しかないですね。 じつは、自信も自己肯定感もなく、「怒られるかもしれない」というトラウマを抱えながら苦しんでいるとき、マコさんがご自身の経験を語っているインタビューを読んだんです。それを読んで、「私だけじゃない」——そう思えて。それで、救われたんです。 ——水泳大会を主催したのも、そういう思いがあるのですね。 「監督が怒ってはいけない大会」に参加すると、前向きな声かけをしてくれる監督さんがいらっしゃるし、子どもたちからは笑顔が自然とあふれている。それを見て、ものすごく感動したし、同時に「この子たちは私のような思いはしなくていい」と安心できるんです。 怒るにしても、「声の質や言葉のかけ方、ちょっとしたトーンによって全然違う」というのは「監督が怒ってはいけない大会」に参加して、改めて感じました。 それでも怒らない人 03 女子ソフトボール日本代表のエースとして活躍した髙山樹里さん。三度のオリンピック出場を果たし、五輪通算8勝という前人未到の記録を打ち立てたレジェンドです。当初、「監督が怒ってはいけない大会」に対して否定的な感情を抱いていた髙山さんは、だからこそ「実際に目で見て触れてみないと」と、第10回福岡大会大会(2025年1月)に参加されました。そこで何を感じたのか? 大会の印象はどう変わったのか? 話をうかがいました。 ——まずは「監督が怒ってはいけない大会」に参加しようと思った理由をお聞かせください。 現在、組織のトップに立ったり、子どもたちに指導したりするなかで、どうしても強い口調で伝えなくてはいけないときがあって。私自身はめちゃくちゃ怒られて育ってきた世代です。パワハラが問題視される時代にあって、コミュニケーションの方法や声かけについて、ちょっと知られたらいいなと。

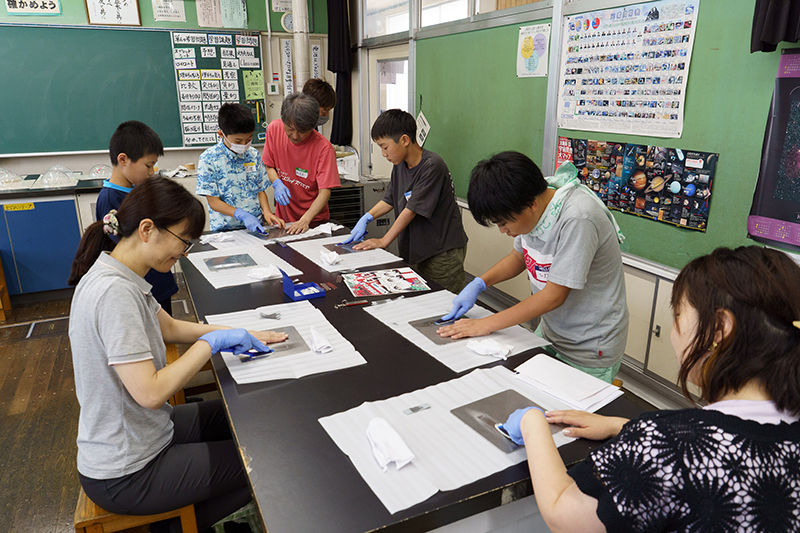

「怒ってはいけない大会」はどういう感じで行なわれているのか、自分の目で見て触れてわかることも多いだろうと思って、参加しました。 ——髙山さんも怒られてきたのですね。 野球やソフトボール経験者であればご存じだと思いますが「ケツバット」。バットでおしりを殴られてミミズ腫れになったり、バットの柄でボンボン叩かれて、コブができたり流血したり。3メートルの至近距離からのノックもありました。もちろんぶたれますし、そんなのざらでしたね。 ——「もちろん」、ぶたれるんだ……。 (益子)直美さんは高校時代、往復ビンタを21回受けたそうですけど、私は一発で終わる方法を発明したので、延々、殴られることはなかったですね。 ——すごい……。 中学生のときすでに「自分の身は自分で守らなきゃ」って思ったんで。ただ、同級生や後輩、先輩もやられるわけで、それを見ているのがすごく嫌でしたね。 ——髙山さんのように、殴る先生に向かっていける子はいないでしょうし。 1塁側のベンチから3塁側のベンチまで、殴られながら追い詰められていた同級生もいました。心の中で「そこで止まれ! 止まれば殴られない!」と思うだけで、なにもできなかった。自分が殴られるより心のダメージは大きかったですね。「なんで、どうして、彼女は殴られなくてはいけないんだろう」って。 ——納得できない、理不尽な指導だったのですね。 中学生ながら「理不尽」がわかる怒られ方です。たぶん、先生のストレスのはけ口だったと思います。髪をちょっと触っただけで、「何、やってんだ!」って怒鳴られてバーンと殴られる。「なんでだろう?」って、なるじゃないですか。 ——絵に描いた「理不尽」です。 高校や大学になると、怒られても「自分のここが悪かった」「こういうことだろうな」と、理解できたし、それが成長につながった。でも、中学時代は、怒られた理由がまったくわからなかったですね。だから中学校時代の先生に対しては、いまだにちょっと許せない部分がある。自分も先輩も後輩も同じようなことをされて、本当にひどくて。マジで死ぬんじゃないかと思った経験もしたので。 ——髙山さんは現在、子どもたちへピッチングやバッティングの指導をされていますが、気になることはありますか? 指示待ちの子が多いように思います。自分で考えないというか。話しかけたり、質問したりすると、目の動きが挙動不審になる子が少なくない。親や先生を探して、「あれ? いない?」みたいな感じでビクビクするんですよ。そういう子たちは「好きに練習していいよ!」と言っても、何もできないですね。 ——どうして指示待ちになってしまうと思いますか? 全部、大人がやっちゃうからでしょうね。試合中ずっと、ピッチャーとバッテリー間のサインを一球一球すべて先生が出すチームもあるくらいですから。 ——そこは、まだまだ変わっていないのですね。 ソフトボールの場合、見ていてわかるのは、そういうチームは全員、打ち方も投げ方もみんな一緒なんですよ。プレースタイルがみんな同じだから、ひとつ穴が見つかるとそこで終わり。打ち方が一緒だから、たとえば、打ちにくいコースにひたすら投げられると、誰も当てられない。 ——指導者がやりたいソフトボールをしているだけですね。 人それぞれ、体型が違えば、腕の長さだっていろいろじゃないですか。それに、身体の柔軟性やメンタルとかそういうのも合わせて考えてあげないといけないんだけど、全部同じ。個性がない、考えなしのコピー軍団なんです。 ——「監督が怒ってはいけない大会」が「自分で考えてチャレンジする」ことを大切にしているのも、同じ問題意識ですね。 私、子どもたちの講習会をするとき、可能なかぎり大人を外すようにしているんです。「監督、コーチ、保護者はグラウンドから出てください」と。選手だけでやりたいからって。近くに大人がいると、質問しても親や監督の顔を見てから返事をするんですよ。 ——ケガも黙っているんですか? 肘が痛いと言うから、「見せて」と言うと、「見せられません」って拒むんですよ。小学2年生がですよ。で、見てみると、肘がひどく腫れてたりする。「これは、きょう投げられないよ」って言うと、「投げなきゃ怒られます」って。親にも指導者にも言えないんですよ。こわいから。 ——せめて、親には言えるといいのに……。 親御さんが子どものスポーツに熱心なのは、それ自体はいいことだけれど、監督や指導者と同じトーンでいろいろ言われたら、子どもの逃げ場がなくなってしまう。その点、私の場合、両親はソフトボールについてとやかく言いませんでしたし、相談や会話はできた。それは救われましたね。 ——指導者に対して思うことはありますか? 怒っちゃいけないのもあるんですけど、えこひいきもダメですね。いじめが始まるきっかけになりやすいので。指導者は、なるべく全員を同じふうに見てあげてほしい。それは感じてます。 ——声かけは本当に大切ですね。 レギュラーの子に声かけるより、補欠の子にちょっと多いぐらい声をかけてあげたほうがいいと思うんですよ。補欠の子は「私は必要ない」と思ってしまいがちだし、どうしてもレギュラーがメインにならざるをえないところはあるわけだから。とくにコーチが「ちゃんと見ているよ」っていうのを伝えてあげてほしい。 ——それは、コーチの役割ですか? 監督は指揮官だからもっと上からチームを見る立場です。だから、コーチがそこをうまく埋めてくれるのがベストです。コーチが勘違いして監督と同じ立場に立って子どもたちと接すると、溝がもっと深くなる。監督とコーチは同じ方向を見つつ、コーチがより砕けた感じで選手に寄り添って、声かけをしてあげるとチームは全然変わります。 ——大人もチャレンジする場ですよね。 ただ一方で、やっぱり怒らないといけないこともあると思うんですよ。ダラダラしていたり、道具を乱雑に扱ったりしたら、それは怒らないと。そこはちゃんと言わないと、子どもがつけ上がる。実際、今、ソフトボールの現場では指導者が子どもたちにバカにされて、でも、怒れなくて、試合会場から指導者がいなくなっちゃうなんてことも起きています。 ——HEROsがバッテンマスクというのは前代未聞ですが、「一所懸命やらない」「約束を破る」は、大会でも怒られる行為とされています。 結局、怒り方なんでしょうね。怒るにしても、「投げかける言葉のちょっとしたトーンによって、全然違う」というのは「監督が怒ってはいけない大会」に参加して改めて感じました。 ——監督が怒ってはいけない大会は、大人が「怒り方」を学ぶ場でもあるのかもしれません。 今は、私たちの時代にあたりまえにあった「理不尽な指導はいけない」という認識にはなりました。ただ、そういう指導を受けてきた人が今、指導者になり、「自分がやられて嫌だったことはしない!」と思っていても、やっぱり染みついているものが出てしまうというのは実際にあるから。 ——髙山さんもですか? 車椅子ソフトボールの指導で、ふざけてですが、メディアの前では絶対に言えない、確実にアウトな言葉を選手に投げかけますよ。ギャグとはいえ、そういう言葉が出るってことはやっぱり身に染みついているんだなって。 ——大会に参加されてよかったですか? 正直いうと、大会名を初めて聞いたとき、「なんでそういう大会、やっちゃうかな〜」って思ったんです。「いや怒らないと、ダメなときもあるでしょ」「スポーツなんだから、勝つためにはある程度、怒ることも必要だ」って。 チームでは、個人がデコボコしているのはあたりまえ。だからチームとしていびつにならずに、丸〜くなればいいんです それでも怒らない人 04 既存のスポーツ大会に「監督が怒ってはいけない大会」の名前をつけて開催する、コラボレーション型の大会も広がっています。そのひとつが、「監督が怒ってはいけない大会 アスレジーナSSUカップ」。塚本博之静岡産業大学経営学部教授が、大会への理念に賛同して問い合わせをしたのがきっかけだそう。自身、プレーヤーとしてバレーボールを楽しみながら、学生を指導し、さらに指導者の育成にもかかわります。言葉のはしばしに「教育者」としての矜持がにじむインタビューとなりました。 ——独自に開催をしていた大会「アスレジーナSSUカップ」に、「監督が怒ってはいけない大会」の名を冠した理由を教えてください。 静岡県のバレーボール指導者は、日本スポーツ協会の「コーチ1」の資格を取得するわけですが、私は県バレー協会で指導者養成の仕事もしています。つまり、この資格をもっている人は、すべて私の〝教え子〟になるわけです。資格をもたずに指導している方もちろんいますが、感情的に怒る指導者がいるということは、私自身の指導力不足です。 ——「アスレジーナSSUカップ」は近隣の高校、大学、クラブチームによる大会です。参加された監督さんたちの反応はいかがでしたか? ビクビクしている方もいましたよ。「そういう大会ですけど、参加してくださいますか?」と伝えたら、「憂鬱だ」というLINEも来ました(笑)。でも、みんな、「がんばります」と言ってくれました。 ——大会当日、控室で「怒っちゃいけないって言うからさあ」と笑いながら、ぼやいている先生がいらっしゃいました。 大会の名前に「怒ってはいけない」というフレーズがつき、意識をすること、それこそが大事なんです。開会式では僕、こんなことを言いました。 ——まさに、「監督が怒ってはいけない大会」のめざすものそのものです。 そもそもバレーボールというスポーツは、イレギュラーの連続なんですよ。サーブレシーブがセッターにきちんとわたり、セッターがきれいにトスを上げて、きっちりスパイクを打つなんて理想的なプレーは1セットのうち、何本もありません。 ——否定されてしまったら、バレーボールが嫌いになってしまいます。 だから、みんな、大学でバレーボールをやろうとしないんですよ。こんなに楽しいスポーツなのに。僕はいまだに選手としても現役で、50年バレーボールを続けています。 ——強くなるためには、指導者の厳しい指導や怒りも必要だという考え方は根強いです。 そういう監督はきっと、子どもの能力をバレーボールのレベルではなく、「人間としての力が低いから、怒らないとわからない」と思い込んでしまっているんでしょうね。 ——「試合に勝つ」ことはできるかもしれません。 怒る指導で勝てるようになったチームは、強いときと弱いときと波が大きい傾向があります。完璧な試合運びで非の打ち所がない試合があれば、「なんで?」という負け方をしてしまうときもある。そんなチームのほんとの実力は「弱いとき」のレベルだと思っていますし、怖いとは思いません。 ——でも、指導者は、レベルが高いところで勝てるチームにしたい。 試合は勝てないかもしれないけれど、チームとしては弱いかもしれないけれど、どんな場合であろうと、いまできる自分たちの力を一人ひとりが最大限に発揮できる。それが社会では大事なこと。だから僕は、それができるチーム、いいときと悪いときの差が少ないチームが本当の意味で「強いチーム」だと思っています。 ——監督の作りたいチーム、監督の好きなプレースタイルに、子どもたちをあてはめてしまうこともあるようです。 簡単だからですよ。全部決まっていて、そこに選手を当てはめればいいだけだから。でも、それでは、子どもたちは単なる「将棋のコマ」にすぎない。そうではなく、子どもたち一人ひとりの能力を伸ばすためにはどうしたらいいか? もっとも子どもたちが生きるフォーメーションを監督は考えなきゃいけない。毎年毎年メンバーが変わるのだから、チームのプレースタイルは変わるはずです。 ——でも、それは子どもたち一人ひとりを、見なくてはできないことです。 そうです、そうです。うちのチームではたとえば、フェイントボールへのフォローが苦手な子がいたら、そのシステムにこだわることなくフォーメーションそのものを変えてしまいます。 ——「チームとして丸くなる」、よい言葉です。 全員がいて、ひとつのチームです。バレーボールはリズムのスポーツなので、リズムがよくなくてはいけません。レギュラーとベンチの選手10人いたら、10人が声を出してがんばらないと、チームのリズムは変わりません。9人じゃ駄目なんです。リズムを変えるときも、全員がやらないと。 ——塚本さんは「教育者」としてバレーボールと子どもたちとに向き合っているんですね。 正直、僕だって、監督をやっていて怒りたくなるときがないわけではない。でも、僕は基本、「サポーター」だと思っているんです。大学まで来てバレーボールをやっている子に、監督が上にいて、あーだこーだ言ってもしかたないじゃないですか。 ——そんな、身もふたもない……。 企業は今なおスポーツをやっていた学生を優先的に採用する傾向にあります。それは「スポーツマン」を求めているわけですが、「スポーツマン」とは「運動する人」ではありません。日本だけですよ。スポーツマン=運動する人、スポーツをやる人だと思っているのは。 ——「監督が怒ってはいけない大会」では、開会式にスポーツマンシップセミナーを行ない、スポーツマンはgood fellow=「良き仲間」と子どもたちに伝えています。 そうですね。good fellow、「良き仲間」「いい人」ということ。「スポーツマン」とは「人格者」をさすんです。つまり、スポーツの指導をするということは、人を育てるということ。だから、社会に出て5年10年後、バレーボールを通じて伝えてきたことがその子の中でどう生きているか? そこが指導者としての最終的な答え合わせだと思っています。 それでも怒らない人 番外編 マルチ・スポ★カルDAY with 監督が怒ってはいけない大会 「監督が怒ってはいけない大会」は、バレーボールだけでなく、水泳やサッカー、ハンドボールなど他競技に広がりを見せていますが、同時に、既存の活動とのコラボレーションも行なっています。 自分の言葉で伝える選手宣誓も大成功! 1日目は、飯田市立飯田東中学校を会場にした「マルチ・カルチャーDAY」です。校内の各所で、ダンスやeスポーツ、和太鼓、ハンドベル、書道&水墨画、昆虫/クワガタなど17のクラブが集まり、体験できる催しが開かれました。 子どもたちに混じって、監督は怒ってはいけない大会の面々も会場に散ります。クワガタとカブトムシのブリーディングにハマっていた過去のある北川新二さんは、昆虫/クワガタのブースに直行します。 大きく足を開いてスタンスをとり、バチを天に突き上げ、腰とともに振り下ろし……練習時間はわずかでしたが、みごとに力強い音を響かせていました。

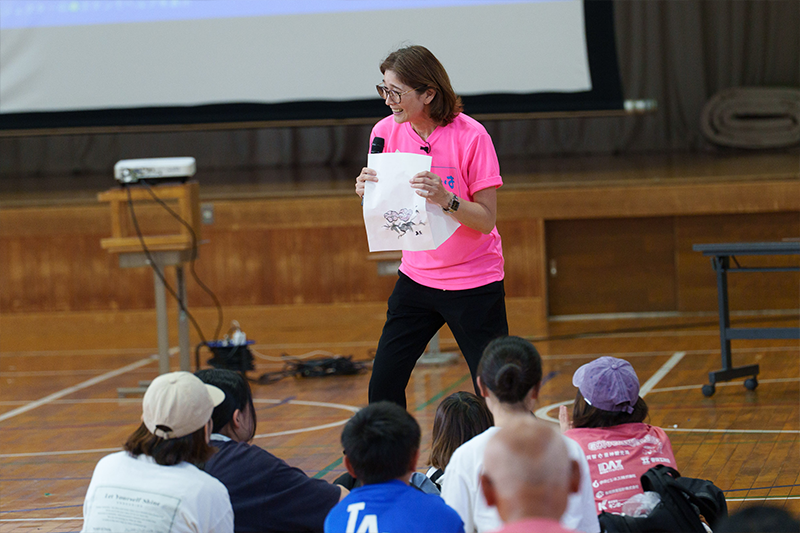

そして、開会式の後は、益子さんのスペシャルトークです。 そして、スポーツマンシップについておしたあとは、監督が怒ってはいけない大会恒例の「自分の言葉で伝える選手宣誓」です。みんなが静かに目を伏せる中、勇気を出して手を挙げてくれたのは男子2人組でした。 「僕たち/私たちはスポーツマンシップを守り、みんなが楽しくスポーツができるように全力を尽くします」 まさかの!? バッテンマスク登場! 2日目は「マルチ・スポーツDAY」です。飯田市総合運動場/飯田勤労者体育センターで、スポーツのミニゲーム大会が始まります。 行なわれたのは、走ってはいけない「ウォーキングサッカー」に、やわらかなボールをつかった4人制の「ソフトバレーボール」、タックルの代わりに腰の真横につけたひも(タグ)を取る「タグラグビー」の3競技です。 スポーツをやっている子だけでなく、走ることやボールの扱いが苦手な子も楽しめるルールで、グラウンドや体育館に、子どもたちの歓声が響きます。 タグラグビーが終わり、閉会式をして子どもたちは解散します。名残惜しいのか、益子さんに挨拶したい子どもたちの列ができていました。 エンジョイスクエア実行委員会・代田昭久さんのコメント エンジョイスクエアは楽しいことを軸にいろいろなことに挑戦して、子どもたちの可能性を伸ばすというのがコンセプトです。益子さんとは以前から交流があり、エンジョイスクエアも『監督が怒ってはいけない大会』も同じ理念だよねと盛り上がり、今回、コラボさせていただきました。

「やりたい」ことにチャレンジする好奇心はとても大切ですし、スポーツでも文化でも一歩を踏み出し、活動することで家や学校、塾だけではないまったく別のコミュニティをつくるきっかけにもなります。その意味はとても大きいと思っています。 益子直美さんのコメント

この2日間で、私自身、新しいことにたくさんチャレンジさせていただきました。とくに、太鼓の打ち出し! 昔の私だったら、失敗したら恥ずかしいとチャレンジを避けていたか、あるいは、おちゃらけて適当にごまかしていたかもしれません。翌日はものすごい筋肉痛でしたが、それも含め、「真剣にがんばる」「真剣だから楽しい」を体感することができました。いくつになっても挑戦できるし、成長できるのです。 じつは、「監督が怒ってはいけない大会」では、2026年3月、マルチスポーツのイベントを東京で開催することが決定! 今回の「マルチ・スポ★カルDAY with 監督が怒ってはいけない大会」からも刺激とヒントをもらったようです。どんなイベントになるかはまだこれからだそうですが……子どもたちの笑顔があふれる楽しいイベントになることは、まちがいないはずです。

アスリートの価値って、引退後、自分の経験を伝えていくことも大切な役割です。 それでも怒らない人 06

「監督が怒ってはいけない大会」には毎回、多くのアスリートが参加していますが、その中でもおそらく、参加回数トップ5に入るのが空手家の杉本一樹さんです。2023年6月の第1回広島大会を皮切りに、福岡大会や山口大会などへレギュラー参加。さらには、大会の理念を空手の世界にも広げようと、『第1回 監督が怒ってはいけない空手大会』の主催もしています。「生涯、“アスリート”であり続けたい」と語る杉本さんには「監督が怒ってはいけない大会」はどのように映っているのでしょうか? ——この「監督が怒ってはいけない大会」は何で知ったのですか? 「監督が怒ってはいけない大会」が2022年に日本財団「HEROs AWARD」を受賞されて、その授賞式でマコさん(益子直美さん)の活動を知りました。マコさんは「他競技でも広げていきたい」とおっしゃっていて、僕も一緒にやりたいと思ったんです。 ——はじめて、大会に参加したときのことは覚えていますか? もちろんです。あのときは担当制というか、1チームに1人アスリートがついたんですよね。僕がついたチームは監督さんがちょっとこわい感じで、選手たちの表情も少し暗くて。 ——子どもたちの変化は如実です。 最後の試合は大差で負けていたのですが、監督もコーチもポジティブな声かけをしてくれて。 選手たちも試合は押されているのに、ずっと笑顔でプレーしていました。で、あと1点取られたら負ける! っていうところからひっくり返したんです。それは、すごく印象的でしたね。 ——ポジティブさはピンチのときの底力になると言います。 そのチームのコーチからは「子どもたちがこんな変わると思わなかった。この大会を通じて、僕らも気づくことができました」という言葉をいただいたし、保護者の方からもSNSを通じて、「娘があんなに楽しそうにバレーボールをしているのを初めて見ました」とメッセージをもらいました。 ——で、翌年2024年3月に「監督が怒ってはいけない空手大会」を開催されました。 まず、1回やってみようと、広島大会から1〜2か月後には、動いていました。空手の場合、道場の先生やコーチが厳しいところもあれば、親が厳しいこともあります。その両方に対してアプローチしたいと考えて、仲間の空手家の飯作雄太郎と企画していきました。 ——その「オリジナルルール」はどのようなものだったのですか? 監督は1試合に2回、「スペシャルカード」を使えるというルールです。監督がそのカードを掲げると、15秒間試合をストップでき、チームメイトと選手のところへ行って声かけができる。その間、相手のチームは待ちます。 ——「なにやってんだ!」でも15秒使ってしまいます。怒っている場合ではありません。 たった15秒ですが、監督から言葉をもらい、チームメイトが近くにきてくれて、その後の選手の動きが明らかに変わるんです。見ている僕らも面白かったですし、なにより選手たちがとても喜んでくれました。「監督が来てくれたのがうれしかった」って。 ——「監督が来てくれたのがうれしい」? 空手の場合、そもそも指導者と選手の距離が近くないんです。日々の練習でも、指導者が選手のもとにいって教えるのではなく、選手から、座って見ている監督や師範のもとへ行き、指導を仰いで、「ありがとうございました!」と言って練習に戻るという感じです。選手のところに監督が走ってきてくれて、同じ目線で話をしてくれるというのは、空手ではあまり見ない光景なんです。 ——空手という競技の特性に合わせたルールだったのですね。 で、最後、優勝したチームは、僕らアスリートチームと対戦です。アスリートチームは僕と飯作とあともう一人は、プロバスケ選手(笑)。身長2m5cmのプロバスケ選手と中学生が戦って、中学生が勝ったんですよ。 ——それはすごい。大きな体に向かっていくだけでもチャレンジです。 そして僕たち2人の空手家はというと、中学生相手にいっさい手加減なし。 ——すごく大事だと思います。 優勝した子たちは、おそらく県内トップクラスで、優勝経験も豊富なのだと思います。でも、世界はもっともっと広い。それを感じてもらいたかったし、見学している子にも刺激になってほしいなって。 ——大会をご自身で企画し、繰り返し「監督が怒ってはいけない大会」に参加しているのはどんな思いがあるのでしょうか? 「監督は怒ってはいけない大会」で山口や福岡に1年ぶりに来ても、僕のことを覚えていてくれて、「すぎちゃん!」って声をかけてくれ、成長した姿を見せてくれる。それって、すごくうれしいじゃないですか。 ——全力でひたむきなアスリートのみなさんと接して、子どもたちは「自分もこうなりたい!」と憧れますし、憧れの人がいると強くなれます。 僕もそうでしたね。僕、大学3年のとき、前十字靭帯を断裂して、1年間、棒にふってしまったんです。 ほとんど練習ができない中で4年生になってキャプテンを任されて、リハビリもものすごく厳しくて、痛くて苦しくて。 ——いまは杉本さんが、子どもたちにとって、そうした憧れの存在になっている。 アスリートの価値って現役時代の成績だけではないと思っていて、引退後、自分たちの経験を伝えていくことも大切な役割のはずです。 それでも怒らない人 番外編 『監督が怒ってはいけない大会がやってきた』がAudibleになりました。

9月26日(金)より配信中です。 Audible はこちらから 「監督が怒ってはいけない大会」の10年の軌跡をまとめた一冊、『監督が怒ってはいけない大会がやってきた』が2025年9月、Audibleになりました。しかも、ナレーションを務めているのは益子直美さん、ご本人です。

9月26日(金)より配信中です。 Audible はこちらから

『GEKIJOU』という水泳大会を主催しています。オリンピック/パラリンピックとか、水泳がうまい/へたとか、線引きがなくなったらいいなと思ったからです それでも怒らない人 09

「監督が怒ってはいけない大会」で子どもたちの笑顔をより一層、引き出しているのがHEROsのアスリートのみなさん。なかでも、抜群の盛り上げ力を見せてくれるのが、パラスイマーの久保大樹さんです。10万人に1人の難病の発症や突然のパラリンピック代表取り消しというつらい経験を乗り越えた久保さんは、「子どもたちに『自分らしくいたらいい』と伝えたい」と語ります。そんな久保さんに「監督が怒ってはいけない大会」はどう映っているのか、うかがいました。 ——久保さんが「監督が怒ってはいけない大会」に参加されたのは、2024年10月の長野大会からですよね? じつはその前に、東京・立川市であった「監督が怒ってはいけない大会 水泳大会」に参加しているんです。この大会を主催した竹村幸とはひとつ違いなんですが、子どもの頃、同じスイミングスクールに通っていて。5時20分からはじまる朝練に一緒に行っていたくらいのご近所さんなんです。 ——竹村さんはスイミングスクールで相当厳しい指導を受けたそうですが、久保さんもやはり、殴られたり……。 確かに所属していたクラブチームはめちゃめちゃ厳しくて、小学校なのに「伸び代がない」と辞めさせられた同級生もいました。でも僕自身はボコボコにどつかれるみたいなのはなくて、さほど怒られなかったんですよ。 ——でも、成績は残してきた。 中学時代、全国で2番になりましたが、優勝以外は同じみたいな空気でしたね。すごい勝利至上主義のチームではありました。 ——脱・勝利至上主義が「監督が怒ってはいけない大会」がめざすところではあります。その点では共感するところも多そうですね。 それは確かにそうなんですが、そんなに簡単でもなくて。 ——ブーメラン? 水泳が好きなはずやのに、めっちゃ苦しいんですよ。「がんばってパラリンピックという舞台に行きたい!」「恵まれた環境の中で練習させてもらって、めっちゃ幸せなはず!」なのに、ホントつらいんです。それで、最後あまり記録が伸びなくなってしまった。まあ、東京パラリンピックに行けなかったのはそれが理由ではなかったんですけど。 ——代表選手枠に選ばれていたのに、突然、クラス分けで資格不十分となり内定が取り消しになったのですよね。こう言ってはなんですが、人生の理不尽の中でも「特級クラス」です。 そうですね(笑)。殴られない暴力みたいな。病気になったときよりもつらかったです。めっちゃ苦しかったんですけど、今ではいい経験だと言えます。 ——どうして、そう思えたのですか? 東京パラリンピックの代表内定が決まったとき、ものすごいたくさんのLINEが届いたんです。

もちろんうれしかったんですが、あかんかったときもけっこうな数のLINEが来た。数でいうと代表内定のときの半分から3分の1くらいなんですが、事情が事情だから連絡しづらいじゃないですか。パラリンピックのクラス分けってわかりにくいし、なんて声をかけたらいいのかわからないし。 ——かける言葉が見つかりません。 でも、みんな、言葉を絞り出して「魂の連絡」を送ってくれたんです。それが本当にうれしくて。「パラリンピアンでもパラリンピアンじゃなくても、久保大樹は久保大樹だ」と言ってくれる人がいた。時間は少しかかりましたけど、「べつにパラリンピアンじゃなくて、俺は俺でいいんや」と、自信を持つことができたんです。 ——それこそがすごいです。 だから、「自分らしくいたらいい」——ー。子どもたちにそんなメッセージを伝えていきたいんです。「監督が怒ってはいけない大会」はまさにそういう場所ですよね。前からすごくすばらしい活動だと賛同していて……というか、むしろ、「監督が怒ってはいけない大会に、俺がおらなあかんやろ!」「なんでそこに俺がいないんだ!」と思ってました(笑)。 ——おっしゃるとおり、長野大会(2024年10月)や福岡大会(2025年1月)では、子どもたちの心をつかむ見事な司会ぶりでしたし、試合中も最高のムードメーカーでした。 大会の進行とか、あまりよくわからずやってましたけど、とにかく楽しかったです。参加してみて驚いたのは、「声かけ」の力ですね。声をかけるだけで、こんなに変わるんやって。 ——印象的なシーンはありますか? 最初、あるチームの応援に入って、めっちゃ声を出してたんです。そうしたらチームの雰囲気が変わって、あきらかに動きがよくなって点を取りはじめたんです。そうすると今度は、相手チームはち〜んと沈みだして、泣いちゃう女の子もいて。 ——「バレーボールは流れのスポーツ」と言いますが、流れを呼び寄せるのが「声かけ」なんでしょうね。 ホント、そう思いました。あと、1点の重みを感じましたね。トータル21点で勝利となるわけですが、1点を積み重ねて21点になる。1本1本がめっちゃでかいし、「1点を取るそのプロセスがすげえな」って純粋に感動しました。 ——子どもの気持ちを上げさせるコツはあるのですか? いや、僕も自分の子どもに対しては全然うまくやれてなくて(笑)、子どもの応援は難しいです。ただ、なんでもタイミングなのかなとは思っています。全体に声をかけるのがいいときと、個別でかけたほうがいいときもあるし。 ——子どもたちをちゃんと見てないと、ベストなタイミングでの声かけはできません。 確かに、めっちゃ見てますね。子どもたちをよく見て、みんなで盛り上がっているところには加わらず、その一つ手前とか、そうじゃないところに行くようにしています。たとえば、スパイクで点を決めた子のところにはみんながワーッ! てなるじゃないですか。でも、そこではなくて、その手前でしっかりレシーブを上げた子、打ちやすいところにトスをあげた子に、「すごかったなあ」と言葉をかけるんです。 ——その1点にかかわったのは、スポットライトが当たっている子だけではないですからね。 ちょっとずるいですけど、「大ちゃんは自分のことを見てくれていた」と思ってもらえる。誰かに認めてもらえていると実感できると、やっぱりうれしいから。みんなから讃えられている子には、後から声をかけても十分間に合うので、順番をちょっとずらすみたいな感じですね。 ——ほか、大会に参加して気になったことはありますか? 見ていて思ったのは、メンバーが変わらず、試合に出る子はずっと出ていて、ベンチの子はずっとベンチだったりするから「たまには変わったらいいのに」とは思いました。 ——そこでも久保さんはやっぱり、「じゃないほう」に目がいくのですね。 やっぱり気になるんです。少し違うかもしれないですが、オリンピックとパラリンピックの関係もそうじゃないですか。パラリンピックが大事にされていないとは言わないけれど、注目度はあきらかに違います。 ——どんな大会なんですか? 泳ぐのが速いとか遅いとか、水泳のキャリアとか年齢とか、障害のあるなしも無関係です。みんなで水泳を楽しむ水泳大会なのです。チームに分かれて競い合うんですが、どのチームになるかは本人の希望は関係なく、主催者サイドで行ないます。 ——久保さんだからこその大会な気がします。面白そうですね! ぜひ一度、見にきてください! 僕が「監督が怒ってはいけない大会」にぜひ参加したいと思ったのも、こうした大会を主催する立場として学ばせてもらいたいと思ったからでもあるので。 ——「監督が怒ってはいけない大会」、学びはありましたか? ヤバいですね。「監督が怒ってはいけない大会」にどっぷりハマってます。子どもたちがたった1日で変わるじゃないですか。朝と晩で表情も雰囲気も変わる。子どもの力はすごいです。子どもには可能性がめちゃめちゃあるということを改めて感じることができました。子どもの可能性をちゃんと知っていれば、可能性を信じてあげられれば、理不尽に怒る必要なんてないことはわかりますよね。

杉山美紗さん 杉山美紗(すぎやま・みさ)

杉山美紗(すぎやま・みさ)

神奈川県出身。アーティスティックスイミング日本代表として世界選手権やワールドカップに出場。2014年に選手を引退。その後、シルク・ドゥ・ソレイユのパフォーマーとして7年間、舞台に立つ。2022年末に帰国し、現在は水中・空中・フィットネスモデルや講演会、スポーツイベントなど幅広く活動(愛称:みさみさ)。

※HEROs

日本財団が運営する「HEROs Sportsmanship for the future(HEROs)」プロジェクト。元日本代表などのアスリートが、災害復興支援・難病児支援・少年院更生支援など、全国のさまざまな社会課題の現場で、取り組みの輪を広げようと活動しています。

子どもたちも監督も一生懸命チャレンジしてくれたんですけど、結局、1勝もできなかったんです。閉会式で子どもたちみんな、シュンとなってしまって、その姿がすごくさびしそうで。

だから、2回目の秋田大会は私にとってはリベンジだったんです。

やっぱり、大人が楽しむ、本気でやるみたいなところっていちばん大事だから。大人の私たちから変わってかなきゃいけないよねって、すごく思います。

……あ、いや、ただ、大会を楽しんでいるだけかもしれない(笑)。毎回、全力で楽しみすぎて、のどがガラガラになるんですけど、翌日、声がでないのがむしろ全力で皆さんと向き合った象徴のようでうれしくて。

私は今、愛媛県にあるFC今治高校里山校で特別講師として関わらせてもらっているのですが、そのFC今治高校の辻正太校長がこんなことをおっしゃっていたんです。

「廊下ですれ違ったときに『こんにちは』とあいさつができないのは、あいさつをしないこと自体が問題ではない。生徒たちが『挨拶をしたいと思えない』ことが問題なんだ。原因は深いところにある」って。

そんなふうに深掘りして考えるというか、「本質はどこにあるのか」ということに今、すごく興味があって、それは監督が怒ってはいけない大会でも感じることがありますね。

たとえば、子どもたちがチャレンジできないのは「失敗すると怒られる」というチャレンジさせない環境が根本にあるからですよね。それ以外でも「そういえば、『監督が怒ってはいけない大会』ではこうだった」と、つながることがあってそれがすごい面白いです。

実際、「『監督が怒ってはいけない大会』に参加しました」とSNSにアップすると反響は大きくて、周囲からは「どうだった?」みたい反応をたくさんいただくんです。そこから、怒らない指導のしかたに対してお話をする機会があったりして、広がっていって。

そうした、変化や影響を私は肌で感じる側。こんなふうにして、ちょっとずつちょっとずつ歴史とか空気感とかは変わってくるんだなって思います。

以前は「怒っちゃいけないなら、何もできない」みたいな監督もいたなかで、第2回大会では「怒らないのはあたりまえだよね」「バッテンマークなんて出ないよね」みたいな。

指導者さんたちも真剣に愉しんでいて、大会が大人にとってもチャレンジの場になっているからですよね。

「監督が怒ってはいけない大会」がスタートして10年がたち、益子直美さんや北川さんたちが、ずっと深めて深めて深めてきて。深めていくことで、自然に横にも広がっていくんだなって。

これからどんどんどんどん変わっていくんだろし、こう、なんていうか水面下で変化の兆しがぐるぐるうごめいている感じがしますよね。とにかく、今後がすごい楽しみです、もうホント、「これからこの大会、いったいどうなっちゃうの〜⁉︎」みたいな(笑)。

竹村 幸さん 竹村 幸(たけむら・みゆき)

竹村 幸(たけむら・みゆき)

大阪府出身。6歳から水泳をはじめジュニア代表を経て、2009年に日本代表に。2014年には日本選手権で2冠達成、仁川アジア大会では背泳ぎ50mで銅メダルを獲得。リオデジャネイロ五輪のリレー代表には0秒06の差で逃す。その後、東京五輪を目指し現役を続行するも、新型コロナによる大会延期をうけ、2020年引退。現在は、イベント運営企画・水泳コーチ・イベント登壇などで活動するほか、パラリンピック日本代表コーチとしても活動(愛称:みゆっきー)。Heros※所属。

※HEROs

日本財団が運営する「HEROs Sportsmanship for the future(HEROs)」プロジェクト。元日本代表などのアスリートが、災害復興支援・難病児支援・少年院更生支援など、全国のさまざまな社会課題の現場で、取り組みの輪を広げようと活動しています。

アスリートって、ただ黙って待っているだけではダメ。自分からアクションを起こしてチャンスをとりにいく。それが道を拓く大切な一歩なんですが、彼女は楽しみながら挑戦できるようになったんだなって。

だから、私はイベントの終わり、子どもたちに「バイバイ」って言わないようにしているんです。「バイバイ」じゃなくて、「またね」。ウソをつかず、ちゃんと「またね」ができるのはうれしいですし、ありがたいです。

私はもう何度も参加していて、「ベテラン」といってもいいくらい。そうなると、ただ参加して子どもたちを盛り上げているだけではだめだと思ったんです。大会の理念は、水泳をがんばっている子どもたちにも伝えたい。それで、水泳で大会をやろうって。

とはいえ、すぐには変わっていくことはむずかしいので、「怒っていけない水泳大会」がそういう位置づけになったらいいなって。

でも、マコさんが「いまからやればいいじゃん」って言ってくださって。スポーツマンシップセミナーを行なった後の選手宣誓になったんです。「抜け目なくやろう」と力が入って、大抜けしてしまいました(笑)。

パラアスリートの動線の確保など反省点はたくさんありますし、いろいろ試しながら、広げていければいいかな。

何度となく大会に参加しているのは、大会の理念に賛同しているからだし、子どもたちからたくさんの刺激をもらえるからですが、私を救ってくれた、助けてくれたことへの「恩返し」でもあるんです。

「監督が怒ってはいけない大会」がめざすのは、子どもたちのスポーツの現場から理不尽な指導がなくなること。「怒らない」があたりまえになること。そのために、私ができることはなんでもしたいし、私だからできることをしていきたいと思っています。

髙山樹里さん 髙山樹里(たかやま・じゅり)

髙山樹里(たかやま・じゅり)

ソフトボール日本代表のピッチャーとして、1996年のアトランタ大会からシドニー、アテネと3大会連続でオリンピックに出場。シドニーでは銀メダル、アテネでは銅メダル獲得に貢献。その後、ボブスレー・スケルトンにも挑戦し、世界をめざす。現在は、日本車椅子ソフトボール協会会長、全日本アーチェリー連盟理事などを務める一方、ソフトボールの講習会などで子どもたちの技術指導を行なっている(愛称:ジュリー)。Heros※所属。

※HEROs

日本財団が運営する「HEROs Sportsmanship for the future(HEROs)」プロジェクト。元日本代表などのアスリートが、災害復興支援・難病児支援・少年院更生支援など、全国のさまざまな社会課題の現場で、取り組みの輪を広げようと活動しています。

ぶたれたら、前に行けばいいんですよ。後ろに退きながら殴る人はいない。だから、逆にこちらからグッと前に出て、殴っている監督と距離を縮めていくと、それ以上ぶたれないんですよ。

子どもたちの「これがやりたいです」「こういうふうにしたいんですけど」っていうのを聞きながら、アドバイスをして導く指導者は、残念ながらまだ少数派です。頭ごなしに「これをやりなさい!」っていう指導がまだ多いのかな。

大人を外させて、「私はあなたとしゃべっているんだよ、だから、気にせず言って」「親にも監督にも何も言わないから、今、ここで会話しよう」って。そうすると、「こういうことがわからなくて」とか、「今、腕が痛くて」とかようやく、話してくれる。

また、選手・補欠の溝がなければないほうがよくて、溝が深まるときつい。チームメイト同士がバチバチだから、チームとして成り立たなくなっちゃう。そこは、指導者が上手に声かけをしていかないといけないと思います。

だから、「監督が怒ってはいけない大会」は、監督だけではなく、コーチも、そして保護者も「怒っちゃいけない」んですよ。

じつは、「監督が怒ってはいけない大会」で子どもたちを見ていて、「それはいかんだろう!」というシーンが何度かあったんですよ。一生懸命やらないとか、最後までやりきらないとか、約束したことができない、っていうのはやっぱり指摘しないといけない。言おうかなって思ったけど、ぐっと我慢して、イライラしていました(笑)。

大会通じて、ほとんどの子がすごく楽しそうでしたが、一部、暗い顔をしている子が何人かいたんですよ。午後になって試合になって、監督から注意を受けたみたいで、顔がひきつっていた。

やっぱり、こわいんだなって。子どもたちは敏感なんだって。声の質や言葉のかけ方ひとつひとつ、意識しなきゃいけないなって思いました。

もちろん、選手たちとの信頼関係があってのことだけど、「監督が怒ってはいけない大会」で顔をこわばらせている子どもたちをみて、気をつけなくてはいけないなと思いました。

でも、実際参加してみて、直美さんが伝えたいことはこういうことか、と。私のように表面だけ見て「なんで怒ってはいけないの?」と思っている人もいっぱいいるんじゃないかな。実際に自分の目で見て、触れてこそわかることはやっぱり多いですね。

塚本 博之 静岡産業大学 経営学部教授

静岡産業大学 経営学部教授

藤枝キャンパス女子バレーボール部監督

塚本 博之

静岡産業大学経営学部教授。専門は体育心理学、発育発達学。同大学藤枝キャンパス女子バレーボール部監督。静岡県バレーボール審判講習会を本学部で開催、ゼミでは日本スポーツ協会の「公認スポーツ指導者」の資格取得講座を行なうなど、藤枝キャンパスが静岡県バレーボールの「選手」「指導者」「審判」の育成の中心となるべく活動。コロナ禍で軒並み公式大会が中止となった2018年より近隣の高校や大学などのチームを集めた「アスレジーナSSUカップ」を主催。2023年8月の第6回大会以降、大会名称に「監督が怒ってはいけない大会」を冠している。

そういったこともあり、「選手ファースト」を啓蒙する「監督が怒ってはいけない大会」の活動には注目していたし、共感もしていました。そこで、2023年、「アスレジーナSSUカップ」の第6回大会開催を前に、思いきって事務局の北川新二さんにメールを送りました。すると、すぐに返事がきて、「益子さんも交えてオンラインでお話ししましょう」となり、話は進み「大会の横断幕を送ります」と北川さんから言っていただいたんです。

「今日、監督は選手のみなさんを怒りません。陰でこっそり怒られたら僕に言ってください」

「僕がきっちり監督に指導します」と。

監督から怒られないとなれば、選手は普段だったらできないことにチャレンジできます。それは、監督さんにとっては「あの子、こんなこと考えるのか」「こんなプレーもできるんだ」っていう発見につながるかもしれない。

だから、監督さんには「今日は我慢してください、見てください。監督さんもそれにチャレンジしてください」とお伝えしました。

きちんといかない。うまくいかない、狙ったとこにはいかない。バレーは、そもそもそういうスポーツです。そして、選手一人ひとり、能力も考え方も違います。

それを、指導者は「そうじゃないだろう!」「ミスするな!」と、頭ごなしに否定してしまう。

監督が子どもたちのすべてを知ってるわけではありません。もしかすると、監督が気づかない可能性を子どもたちは持っているかもしれない。そんなふうに考えたほうがいいと思っています。

じつは、ずっと指導者がいなかったんですよ。大学時代、監督はいたけれど指導に来てくれなかった。練習メニューを考えるのはキャプテンだった僕の役割だった。ずっと、自分で考えてやってきたのがいま、役立っている気がしますね。

けれど、その「人間力」を鍛えることこそが指導者の役割です。「バレーボールをうまくすること」が指導者の仕事ではありません。でも不思議なことに、人間力が上がると自然にバレーボールも上達するんですよね。

怒らなければ言うこときかない子だったら、指導者がその子のところまで降りていかなきゃ。「自分のところまで来い!」じゃダメなんです。指導者は下から支えるのが仕事。ちょっと下がってあげる。それができないのなら、その指導者の能力不足だと僕は思います。

怒ったって、本質的にはよくならないですよ。よくなったように見せかけているだけで、悪いとこが隠れているだけです。

人間だから、調子いいときもあれば悪いときもあります。それを、お互いにカバーし合って支えるのがチームスポーツです。どんな状態であっても、そのときの自分たちの力を最大限に発揮できるチームをめざすべきです。

「強いチーム」と「勝つチーム」はまったく別もので、僕は学生たちに「強いチームをめざそう」と言っています。

苦手なことは得意な人にやってもらえばいいし、得意なことを生かしていけばいいんですよ。一人ひとりの特徴を生かすのが大事で、個人としてデコボコしているのがあたりまえ。チームとしていびつにならずに、丸~くなればいい。

悪くなるのは簡単で、いいときに1人が悪くなると引っ張られて全体が悪くなる。1回、ムードが落ちてしまったとき、よくするためには10人中10人がやらないと絶対よくならない。

だから、「自分くらいは」と思わせてはダメで、「見ていないようで、監督は見ている」と子どもたちがわかっていることが大事だと思いますね。

ひょっとしたら高校生までは監督が上から見ている必要があるかもしれない。けれど、大学生なのだから、学生たちがちょっと方向を間違えたときに、「そっちじゃないよ」と導いてあげるのが指導者の仕事だと思っています。

重要なのは大学を卒業して社会に出て5年後、10年後にどれだけ、本人が納得のできる活躍ができるかですよ。バレーボールがうまければ、そのときは偉そうに自慢できるかもしれない。でも、どんな強烈なスパイクを打てたとしても、社会に出たらなんの役にも立たないですよ。

イギリスでは、子どもにスポーツを教えるとき、真っ先に、「ルール違反や相手の脚を引っ張ったりする行為は、何よりも恥ずべきプレーだ」というこということを伝えます。

汚いことや、ずるいプレーを絶対にやってはいけない。それがスポーツマンシップ。でも、日本ではいまだに「スポーツマン=スポーツができる人・スポーツがうまい人」をさします。

2025年6月28日(土)・29日(日)に開催された「マルチ・スポ★カルDAY with 監督が怒ってはいけない大会」も、長野県飯田市の取り組み「エンジョイスクエア」とのコラボイベントでした。

「エンジョイスクエア」は、長野県飯田市、下伊那郡の地域の人たちや企業が協力して80種目以上の文化芸術やスポーツを体験できる環境を用意。毎年、夏と冬の年2回、講座が開催され、子どもたちの「やってみたい!」をサポートするプロジェクトです。

中学校部活動の地域移行という社会課題に対する取り組みでもあり、複数のスポーツを同時に体験する「マルチスポーツ」の推進にもつながると、全国的にも注目を集めています。

そのエンジョイスクエア2025年夏のオープニングイベントとして、開催されたのが「マルチ・スポ★カルDAY with 監督が怒ってはいけない大会」なのです。

益子さんは水墨画やハンドベルを楽しみます。そしてなんと、開会式では和太鼓クラブのパフォーマンスのオープニングアクトとなる「打ち出し」にもチャレンジしました!

「監督が怒ってはいけない大会」はどんな大会なのか。

人間力を育てるすばらしいツールであるスポーツの“副作用”とは何か。

困難や危機に直面し、落ちてしまったメンタルをゼロに戻すだけでなく、回復して成長に変える力——「レジリエンス」を育む必要性。

「スポーツマン」の本来の意味と、スポーツマンシップの3原則「尊重」「勇気」「覚悟」について。

子どもたちも保護者や視察の大人たちも、益子さんの言葉に耳を傾けます。

その後、1人の女の子が益子さんのほうを向き、まっすぐに手を挙げてくれました。

「僕たち/私たちは相手のことを尊重し、ルールを守り合い、周りに尊敬されるような選手になれるようにがんばることを誓います」

自分で考えること、主体的に行動を起こすこと、挑戦をおそれないこと。益子さんのメッセージは子どもたちにしっかり届いていたようです。

最後の種目「タグラグビー」では、「早く〜並べ〜!!!」との大人の声に、子どもたちから「怒った〜!!」とチェックが入ります。すかさず、益子さんがバッテンマスクを取り出して……子どもたちは大はしゃぎ、周囲の大人はシャッターチャンスとばかりに駆け寄ります。「監督が怒ってはいけない大会」ではあまり見かけることのなくなった、珍しいシーンを見ることができました。

2日間で感じたのは、どんなスポーツだろうと、何をやろうとも、やっぱり「真剣で一生懸命」は、子どもたちの笑顔を引き出すということです。

1日目だけの参加予定が、「楽しすぎて、明日も行きたい!」と、誕生日を迎えた父親とのお出かけをキャンセルして2日目もやってきた子どもがいました。または、「少しは運動をしてほしい……」と願う親から「『Switch 2』を買ってあげるから……」と懇願されての参加だったけれど、けっきょく汗だくになるほど目いっぱい楽しんだ子どももいて、たいへん盛り上がりました。

そんな子どもたちを見る保護者の表情もまた晴れやかで、とてもうれしそうなのが印象的でした。

エンジョイスクエア2025年度夏は、申込開始からわずか数日で600人以上の申し込みがありました。『マルチスポカルDAY』の2日間も子どもたちの笑顔にあふれていました。これからも、子どもたちの満足度を高めていきながら活動を続けていきたいと思っています。

飯田市のエンジョイスクエアは子どもたちが主体的に楽しむ場があり、それを地域のみなさんが支えるとても素敵な取り組みで、以前から注目していました。今回、コラボレーションをさせていただき、地域での子どもたちとのつながり方やスポーツの苦手な子たちへのアプローチ、そしてマルチスポーツの展開のしかた……いろいろ考えさせられた2日間でした。

杉本一樹さん(空手) 杉本一樹(空手元日本代表)

杉本一樹(空手元日本代表)

山梨県出身。3歳から空手をはじめ、中学・高校の4年間、日本代表としてアジア大会に出場し、優勝を果たす。大学時代は多くのケガに苦しみ、大学3年生のときには前十字靭帯を断絶。厳しいリハビリを乗り越え、翌年、キャプテンとしてチームを全日本2連覇に導き、自らも全日本個人で準優勝を果たす。現在は、空手の普及のほか、『ボランティア団体 ICHIGOICHIE』を主宰するなど多方面で活動。愛称:すぎちゃん。HEROs※所属。

※HEROs

日本財団が運営する「HEROs Sportsmanship for the future(HEROs)」プロジェクト。元日本代表などのアスリートが、災害復興支援・難病児支援・少年院更生支援など、全国のさまざまな社会課題の現場で、取り組みの輪を広げようと活動しています。

翌年、広島大会にHEROsのアスリートが参加できるということで、実際、どういう大会なのか見てみたいと思って参加したのが最初です。

いろいろお話ししながらチームに入り込んでいくと、監督さんやコーチの表情がゆるみ、子どもたちにも笑顔がだんだん増えていったんです。そうすると、最初はミスをするたびに監督やコーチの顔をうかがっていたのに、プレー中にベンチを見ることがなくなったんです。

この大会は、子どもたちにとっては1日楽しくバレーボールができる大会で、指導者には気づきときっかけを与える機会で、僕らアスリートにとっては学びを得られる場です。これはすごいことだと。すぐに、空手もぜひやってみたいと思いました。

午前中は小学生と中学生に分けて技術的なことを教えて、指導者の方にも僕がやっている指導法を伝え、午後は実際の試合という流れにしました。試合は団体戦でリーグ戦形式にして、さらに、この大会のオリジナルルールも作ったんです。

1試合でカードを使えるのは2回だけです。優勢だからカードは温存してとりあえず様子を見るか、負けているときに使って「1点取りに行こう!」と気持ちを切り替えさせるのか、どのタイミングで使うのかは監督の腕の見せどころです。しかも、15秒しかないので、いかに短く的確に伝えられるかも大切になってきます。

同じ県に同世代で強い子がいると、「あの子にはどうせ勝てない」って、はなからあきらめてしまうんです。 なぜなら、その子が負ける姿を一度も見たことがないから。でも、僕らに負ける姿を目撃して、「けっして無敵ではない」「僕にもいつか倒せるかもしれない」と思ってくれるかもしれない。

地方であればあるほど、僕らみたいなアスリートと接する機会は少ないですから、みんなにとって、いいきっかけにしてほしかったんです。

また、この大会がすごくいいなと思うのは、バレーボール以外の競技のアスリートも参加していることです。それは、バレー以外の他競技にもこの大会の理念を広げたいという、益子さんや北川さんの思いがあってのことだと思いますが、僕らにとってもありがたいことなんです。

他競技のアスリートと交流できるのもそうですし、たとえば僕が来たことで、子どもたちが「空手ってどんなスポーツだろう」って調べる子がいるかもしれない。空手をやってみたいって思う子が出てくるかもしれない。僕ら、アスリートが、いろんな競技の“入り口”になっていいと思うから。

そんなとき、サッカーの本田圭佑さんや香川真司さんら、トップアスリートがケガから復帰した動画とかを見ながら、折れそうになる気持ちを奮い立たせていました。「この場面、あの人だったらどうするかな?」とか置き換えて考えて。

復帰してから、苦しい練習を続けられたのも、「あの人たちはこの状況であきらめるのか? あきらめないよな、絶対!」と自分に言い聞かせたからで。 結果、復帰してから1年後に全日本個人で準優勝、全日本団体で日本一になることができたんです。

「監督が怒ってはいけない大会」は、子どもたちが楽しみながら変わるきっかけになる場です。こうした場に参加させてもらっているのだから、僕自身、 “アスリート”としての価値を高めていかないといけないと思っています。

Audible化のきっかけもまた、益子さんでした。

「私、Audibleのヘビーユーザーなんです。車での移動中はいつもAudibleを聴いていて、おもしろい作品に出合えたときは、渋滞がうれしくなるほど。大島真寿美さんの『ピエタ』はイタリアのヴェネチアが舞台で、文章やナレーションの小泉今日子さんの声、壮大なオーケストラの音楽など、何もかもが美しくて引き込まれました。あと、池井戸潤さんの『俺たちの箱根駅伝』(朗読/浅木俊之)もよかった! 感情移入しすぎて、聞きながら大号泣して、泣き腫らした目で仕事に行きました。耳で聞くAudibleのよさを知っているからこそ、この本もAudibleになったらいいなと思ったんです」

じつは、書籍ならなんでもAudible化できるわけではなく、審査を通過する必要があるのですが……そのハードルも余裕で超えて、早々に制作がスタートしました。2025年6月末から7月にかけて、神楽坂のスタジオで3回に分けて収録が行なわれました。

ブースに入り、メモ用のペンを片手に身振り手振りを交えて、益子さんは朗読を始めます。「特別、練習はしてこなかった」そうですが、ディレクターからは「とてもスムーズで間違いは少ないですよ」とお褒めの言葉をいただきます。

とはいえ、聞き取りやすく、誤解がないよう細かなチェックが入ります。

「整列(せいれつ)が『せいりつ』に聞こえますね」

「『ベストスマイル監督賞』はワンワードで、切らずにいきましょう」

「そこは少し、感情的に緩急をつけてみましょうか」

下町生まれの益子さんが少々苦労したのが、イントネーションでした。『NHK日本語発音アクセント新辞典』(NHK放送文化研究所)にしたがいつつ、とくに規定のないものについては、1冊の本の中でイントネーションを統一するのですが……。

「通信」「サーブ」「レシーブ」……超頻出ワードである「バレー」も平板に読むのか、語尾をあげるのか、なんだかよくわからなくなってしまいます。「舌が長いのでサ行が苦手」な益子さんにとっては、「指導」「審判」「主催」も鬼門だったようです。

「自分の本のナレーションをするのが夢でした」

『監督が怒ってはいけない大会がやってきた』は益子さんと北川美陽子さん、新二さんのパートに分かれています。益子さんはそれぞれ声色を微妙に変え、時おり出てくる子どもたちのコメントはキーをあげて若々しく、悩めるおじいちゃん監督の言葉はとまどいを交えながら低いトーンで。細かな演技が加わり、さながらラジオドラマのようです。

収録は着々と進み、だんだんと薄くなっていく台本の束を見て、益子さんは「さみしい〜 終わっちゃう〜」。ディレクターもそんな姿を見て、「楽しんでいただけたなら、なによりです」と笑顔で答えてくれました。が、「再収録もぜひ! 何度でもよろこんで!」という益子さんの言葉にはさすがに苦笑いを浮かべていました。

「自分の本を出すことができたら、自分でナレーションをやりたいとずっと思っていて。これでまたひとつ夢が叶いました」(益子直美)

書籍には子どもたちの笑顔や真剣な眼差しがいっぱい掲載され、大会の楽しさを伝えています。

残念ながらAudibleでは写真による情報を伝えることはできませんが、10年間、さまざまな思いを抱きながら大会を作ってきた益子さん自身の声で語られるリアリティがあります。

そして、オーディブル特典の「あとがきのあとがき」は、収録を楽しんだ益子さんらしさが全開放!

どんな「あとがきのあとがき」になったのか……ぜひ、Audible版『監督が怒ってはいけない大会がやってきた』に耳を傾けてください。本とは違う楽しさや笑顔に出会えますよ。お楽しみに!

久保大樹さん(パラスイマー) 久保大樹(パラスイマー)

久保大樹(パラスイマー)

クボタロジスティクス(株)所属/JPSF(日本パラ水泳連盟)理事

大阪府出身。小学4年生からスイミングをはじめ、中高と全国大会で活躍。日本体育大学では水泳部主将を務める。オリンピック出場の夢はかなわなかったものの、教師となり子どもたちの指導・育成の道に。24歳のとき、筋力低下を引き起こす神経疾患の難病ギラン・バレー症候群を発症。失意の中、パラ水泳の大会を見学したことをきっかけに一念発起し、水泳を再開。2018年アジアパラ競技大会では2冠を達成。2021年の東京パラリンピック代表に内定するも、開催目前にクラス分けの問題で内定取り消しとなる。現在も現役を続けながら、JPSF(日本パラ水泳連盟)理事を務める。また、講演やラジオ番組での情報発信など、パラスイマーの練習環境の整備やインクルーシブの水泳大会の開催など、「水泳で日本を元気にする」活動を行なう。(愛称:だいちゃん)HEROs※所属。

※HEROs

日本財団が運営する「HEROs Sportsmanship for the future(HEROs)」プロジェクト。元日本代表などのアスリートが、災害復興支援・難病児支援・少年院更生支援など、全国のさまざまな社会課題の現場で、取り組みの輪を広げようと活動しています。

大人になってそれぞれ進む道が別になりお互いいろいろあって、パラ水泳の世界でまたつながるようになって。何か一緒にやれればというので実現したものの一つが「監督が怒ってはいけない水泳大会」なんです。

「中学時代にピークを持っていく」というのがそのチームの方針で、たぶん、僕はそれにうまく乗ったのだと思います。幸のように明らかにオリンピックを狙える力のある選手は完全に別の指導で、僕はそこまで期待されてないほうの選手だったから怒られなかったんだと思います。

大学の部活はやっぱり厳しくて、どつかれたり、先輩とかにいじめられたりしたのですが、自分の中にも同級生に対し「なんで、もっとがんばらへんのや!?」という、いらだつ気持ちがあったんです。

主将になって、それなりにいろいろなしとげたつもりでいたし、それを誇りに思う自分もいた。当時の僕の中に「結果がすべて」という価値観があって、周囲を苦しめていたと思います。

その後、大学を卒業して教師になり、病気になって……いろいろあって、東京パラリンピックをめざすわけですが、そこで自分の中にこびりついていた勝利至上主義がブーメランになって返ってくるんです。

いろいろなところで行なわれるイベントに参加するアスリートって、みなさん、すごい方ばかりじゃないですか? 比べてしまうと「自分なんて……」と思ってしまいがちですが、まったく気にならなくなりました。

ちょうどコートチェンジになったので、今度はその劣勢にあったチームに対して、「よっしゃー」「いくぞー」って声かけをしていたら、どんどんサーブやスパイクが決まるようになったんです。なんか、すごいなって。

ただ、いろいろ言ってますけど、全力で一緒に楽しむことだと思います。実際、めちゃくちゃ楽しいし、それがいちばんですね。僕も満たされています、めっちゃ。子どもたちに。

僕は2023年から『GEKIJOU』というインクルーシブの水泳大会を主催しているのですが、それも、オリンピック/パラリンピックとか、水泳がうまい/へたとか、そういう線引きみたいなものがなくなったらいいなと思ったからなんです。

そうすると、同じチームに年輩の方や車椅子の人がいたりするわけです。これまでかかわることがなかったような人たちと身近に接することができ、「普通なんや」とか「すげえな」とか、何かしらの感情が生まれますよね。相手を「知る」ことから、理解ははじまると思うので。

まあ、とにかく勝ち負けではなく、みんなで水泳を楽しもう! という大会です。