「監督が怒ってはいけない大会」にやってきた「それでも怒らない」人々

「監督が怒ってはいけない大会」にやってきた

「それでも怒らない」人々

バレーボール元日本代表の益子直美さん、北川美陽子さん、北川新二さんが主宰する「監督が怒ってはいけない大会」は、好評のうちに10周年を迎え、バレー以外でもサッカー、水泳、空手、バスケットボールなど、全国各地にそれぞれの「怒ってはいけない大会」が広がっています。

その大会に賛同し、参加する元日本代表のアスリートのみなさん、地元で「怒ってはいけない大会」を熱心に開催するみなさんたちの、スポーツを通して子どもたちに「楽しむ!」「怒らない!」「チャレンジする!」を体現する姿を紹介します。

益子直美さんメッセージ

「監督が怒ってはいけない大会」は本当にたくさんの人に支えられています。元日本代表のアスリートの集団、HEROsのみなさんや、それぞれの土地で大会を運営する実行委員会のみなさん。とくにHEROsのアスリートたちは、子どもたちと一緒になって走り回り、汗をかき、夢までも授けてくれます。みんな、子どもたちを笑顔にするために本当に一生懸命支えてくれて、とてもありがたい存在です。そんなみなさんの素敵なお話を紹介します。

※HEROs

日本財団が運営する「HEROs Sportsmanship for the future(HEROs)」プロジェクト。元日本代表などのアスリートが、災害復興支援・難病児支援・少年院更生支援など、全国のさまざまな社会課題の現場で、取り組みの輪を広げようと活動しています。

「監督が怒ってはいけない大会がやってきた」

一般社団法人 監督が怒ってはいけない大会

(益子直美 北川美陽子 北川新二) 著

四六判並製 256頁

定価:1,600円+税

ISBN:978-4-910818-12-2

書籍紹介

聞き手・鈴木靖子

撮影・落合星文

水泳大会だけど、みなさんが「必要とされている」「役立っている」と体感できるような大会にしたつもりです それでも怒らない人 番外編

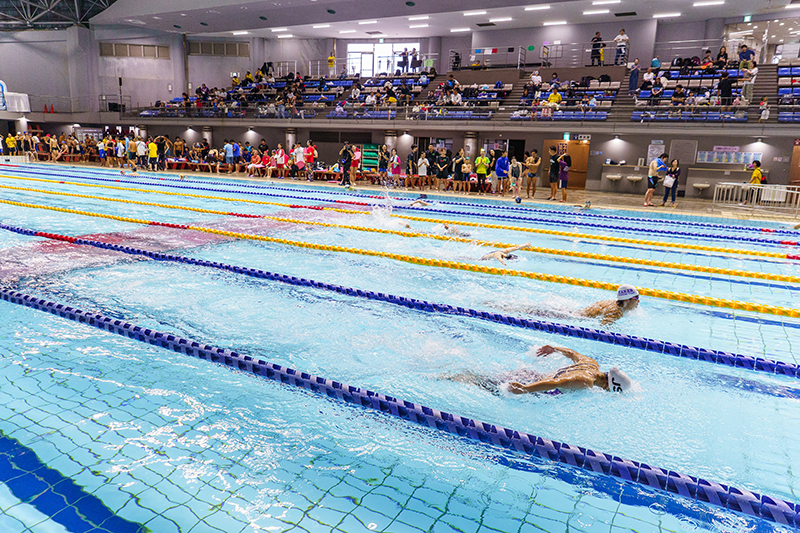

「監督が怒ってはいけない大会」の常連HEROsの一人、パラスイマーの久保大樹さんがチェアマンを務める水泳イベント「GEKIJOU 3」が、2015年11月9日、東大阪アリーナで開催されました。

「GEKIJOU」は、泳ぎがうまい/へた、速い/遅いは関係なし、障害の有無も年齢や性別も関係なしの超インクルーシブ、すべてを含む水泳大会です。 久保大樹さんがチェアマンを務める「GEKIJOU」は「障がいの有無を超えて、みんなで一緒に泳ぐ」ことをテーマにした水泳大会です。初開催は2023年、今年で3回目を迎えます。

水泳競技は多くの場合、個人の記録を競うものですが、「GEKIJOU」は、赤・白・黒・緑・青・紫の6チームに分かれてチームで戦います。主催者サイドがランダムでメンバー分けをするので、チームメイトはこの日、初めて会う人ばかり。開会式のあと、各チームの監督のもと輪を作り、チーム内で自己紹介をします。その後、メインレースとなる「50メートル個人種目」のスタートです。 エントリータイム順には組み分けているものの、年齢や性別、障害の有無は関係ありません。シニアスイマーの隣のレーンに小学生がいて、サポートを受けてスタートポジションにつく人がいれば、タッピング棒(タッピングとは視覚障害の選手に対して、ゴールを知らせる動作)に触れてゴールする人がいる。みんな、それぞれの全力を出しきります。 3分ちょうどでのゴールをめざす「どんぴしゃリレー」や、ちびっこたちが25メートルに挑戦する「キッズチャレンジレース」といったイベントレースでは、大きな声援とともに笑い声が響きます。 ——「GEKIJOU3」を終えていかがでしたか? けが人もなく無事に終えられたことに安心しています。3年前、勢いのままはじめた第1回大会は運営がぐちゃぐちゃだったけれど楽しい大会になり、まあ満足できました。第2回大会はイベントとしては盛り上がったけれど、時間が押してたくさんの人に負担と迷惑をかけてしまって大反省しました。 ——個人種目レースのほか、イベントレースやプールサイドでの“裏レース“など、誰もが参加して楽しめる仕掛けがいっぱいでした。 「水泳が速いとかうまいとか関係なく、みんな楽しく、みんながすばらしい」といっても、「泳ぐ」ことだけになると、どうしても速い人だけにスポットが当たってしまいます。

水泳大会ではあるけれど、泳ぐほかに何か「必要とされている」「役立っている」と体感できるポイントができるよう、その仕掛けは意識して盛り込みました。 ——まさに、「みんなが主役」ですね。あと、「勝ち負けではなく“ともに楽しむ”」工夫も満載で、イベントレースはチームで作戦を立てたり協力したり必要があり、自然と距離が縮みます。 チームの中には、子どももお年寄りも障害のある方もいます。でも、友達になってしまえば障害があるとか年齢が違うとか、性別や国籍だって関係ないじゃないですか。「GEKIJOU」の1日で、「知る」ところから「友達になる」ところまで僕は一気に進めたいんです。 ——一緒に競技をしたり、応援したりするプロセスが距離を縮めさせます。しかも「水泳が好き」という共通項がある。 プール上の浮島を走って、途中から泳ぐ年代別競技があるのですが、どこかのチームは40代以上が72歳の女性しかいなくて。それで、彼女が呼ばれて、「ほんまに私でええの?」「誰もおらへんなら、私行くわ」といった感じで登場し、揺れる浮島をダッシュして、そのあと全力で泳いだんです。 ——すごい……。 めちゃくちゃ、かっこいいんです。37歳の僕は70を過ぎたその女性のチャレンジを見て、心震えるし刺激をもらえる。きっと子どもたちは子どもたちで、泳ぐのが速い中学生のお兄ちゃんに憧れたり、パラリンピアンの泳ぎを見て何か感じたりしている。もちろん、大人が子どもから教えられることもたくさんあります。 ——みんな、何かを学んでもいるし、誰かに学びを与えている。 結果的にそれが僕らのめざす「共生社会っていう言葉なんていらない」「みんな同じ人間じゃん」になれば嬉しいですね。「いろんな人がいるよね」と理解するというよりも、そもそも誰しも生きていることがすばらしくて、一人ひとりがスペシャルで特別なんだということを感じてほしい。「GEKIJOU」を1日楽しんで、結果として、そうなればいいかなと思っています。 ——会場の盛り上がりもすごかったですが、印象的だったのは、黄色のTシャツを着たボランティアのみなさんの存在です。 第1回からずっとボランティアで参加してくださっている方もいます。また、今年は介護資格の取得をめざす外国人留学生が25人ほどボランティア参加してくれました。とても助けられましたし、僕自身、勉強になりました。 ——というのは? 専門学校の先生から学生をボランティアに参加させたいとご連絡をいただいたとき、正直、受けるかどうか迷ったんです。「日本語は大丈夫なのか?」「水泳には親しんでいるのか?」「仮にサポートに入っていただいたとして、僕たちがちゃんとマネジメントをできるのか?」「はたして大丈夫なのだろうか?」って。 ——なるほど。 無意識に不安を抱いてしまった自分に気づくことができてよかったです。大会がはじまってみれば、留学生ボランティアがめっちゃくちゃ盛り上げてくれて、どれだけ彼女たち彼らに助けられたことか。「GEKIJOU3」の大成功の要因の一つとして、留学生ボランティアの存在は大きかったと思います。 ——それにしても、大会の規模も大きく運営は大変なのでは? ボランティアの人たち含め、関わってくれる全員のおかげです。各チームのリーダーやサブリーダーは基本的にはみんな僕の知り合いで、地元のツレやスイミングクラブの仲間、高校・大学の同期や後輩、パラ水泳仲間です。 ——それは久保さんの人徳です。 開会式がね、僕、たまんないんですよ。開会式で司会者に僕のメッセージを代読してもらうんです。 ——「GEKIJOU」のこの先は、どう考えていますか? 「監督が怒ってはいけない大会」のように、各地で開催したり、他競技にも展開したりと考えたこともありました。でも最近は、年1回のこの大会を大きくしていくほうがいいのかなと思っています。たとえば、2日間の開催にして会場の外でもイベントを企画して、地域を巻き込んだフェスみたいな感じにするのもいいなって。 ——ほお。 僕の水泳人生、いろいろあったけれど「水泳って楽しいもんなんやで」というメッセージも「GEKIJOU」に込めています。でも、僕の思いが広がるよりも、それぞれの思いがたくさん広がっていくほうが絶対にいい。 ——来年の第4回大会も楽しみですね。 すでにメンバーと話し合いははじめています。来年に関しては規模を大きくするというより、質を高めていくことを目標にしています。今年、好評をいただいたぶん、プレッシャーもありますが、来年は来場いただいたみなさんに最後、ごあいさつするくらいの余裕はつくりたいなと思っています。

久保大樹さん(パラスイミング)2 久保大樹(パラスイマー)

久保大樹(パラスイマー)

クボタロジスティクス(株)所属/JPSF(日本パラ水泳連盟)理事

大阪府出身。小学4年生からスイミングをはじめ、中高と全国大会で活躍。日本体育大学では水泳部主将を務める。オリンピック出場の夢はかなわなかったものの、教師となり子どもたちの指導・育成の道に。24歳のとき、筋力低下を引き起こす神経疾患の難病ギラン・バレー症候群を発症。失意の中、パラ水泳の大会を見学したことをきっかけに一念発起し、水泳を再開。2018年アジアパラ競技大会では2冠を達成。2021年の東京パラリンピック代表に内定するも、開催目前にクラス分けの問題で内定取り消しとなる。現在も現役を続けながら、JPSF(日本パラ水泳連盟)理事を務める。また、講演やラジオ番組での情報発信など、パラスイマーの練習環境の整備やインクルーシブの水泳大会の開催など、「水泳で日本を元気にする」活動を行なう。(愛称:だいちゃん)HEROs※所属。

※HEROs

日本財団が運営する「HEROs Sportsmanship for the future(HEROs)」プロジェクト。元日本代表などのアスリートが、災害復興支援・難病児支援・少年院更生支援など、全国のさまざまな社会課題の現場で、取り組みの輪を広げようと活動しています。

この大会がビジョンに掲げるのは、「enjoy swim!」「All good swimmer」。なんだか「監督が怒ってはいけない大会」と通底するものがあるのではと感じ、訪れてみたところ……やっぱりそこには笑顔と感動があふれていたのでした。ということで、今回の「それでも怒らない人」は、超番外編として「GEKIJOU 3」の様子をお伝えします。

そして、懸命に泳ぐ選手に向けて、プールサイドから送られる応援のすさまじいこと。「わっしょい! わっしょい!」の掛け声とともにビート板が振り回されたり、オリジナルダンスで盛り上げたりと、にぎやかです。

完全遮光の「ブラックゴーグル」をバトンに、「1〜4泳」がブラックゴーグル板キック、「5〜8泳」が片手泳ぎ、「9〜12泳」が自由形で競う「インクルーシブリレー」は、「障がいのある選手を“知ること”がともに生きる未来の第一歩」と語る久保さんの思いがつまったオリジナル種目です。

また、プールサイドでは“裏レース“が同時開催されています。激ムズの「クロスワードパズル」に頭を抱える子がいれば、「いまだにmixiをやっている人」「身長185センチ以上の人」といった人を会場内から探す「ネームラリー」を完成させるべく、すれ違う人にかたっぱしから声をかける子も。

そんな中、第一レーン近くのキッズエリアではちびっこたちが無邪気に水遊びに興じていて——。

それぞれがそれぞれの「GEKIJOU」を楽しんでいて、幸せな空気に会場中があふれていたのでした。

泳ぐほかに「必要とされている」と体感できることを意識しました

その2回の大会を踏まえ、今回は「まあ、ようがんばったんちゃうか」と自分に言ってあげられる大会になりました。

コミュニケーションを取るのがめちゃ上手な子は「ネームラリー」を担当して、いっぱい人に声をかける。盛り上げるのがうまい子は応援をがんばり、おとなしいけれど細やかな子はチーム内のサポートに回る。そうすると、チームの中で役割ができて、頼りにされたり感謝されたりする状況が生まれます。誰一人、必要でない人間はいないし、誰にでも役割はあるから。

「GEKIJOU」は、自分を取り囲む全方位の人から何か学べる場でありたいと思っていて、社会ってやっぱそうあるべきだから。

それで、運営チームのメンバーにも相談をしたんです。いろいろな意見が出ました。でも、「誰もが主役になれる大会」を掲げている以上、こちらが不安だからというのを理由に断るのは違うのではないか、という判断になったんです。

障害の有無は第1回大会から越えていましたが、年齢も性別も関係なく、さらに今回、国籍も関係なくなりました。「GEKIJOU」はまた一つ、壁を壊せたなって思います。

僕が不完全な人間だから、みんな、心配なんだと思います。「大樹がやばそうだから」「大変そうだから」と助けてくれる。毎回、大きな負担をかけてしまって本当に申し訳ないのですが。

何か誇れるものがあるかというとそんなものはなく、あるのは挫折だらけ。でも、ただ懸命に生きてきたその人生経験を使い倒して、いろんな人の手を借れば、こんな俺らでもこれだけのことはできる——。

じつは司会の彼もアナウンサーという夢をあきらめた過去があって、それでも今なおがんばってて。そんな彼の声を聞きながら、プールサイドに目をやると、チームリーダーやサブリーダー、参加者やボランティアの方々が笑顔でこっちを見ていて。

ダメなんでしょうけど、もう開会式で感極まって泣いちゃうんです。本当にいろんな人に助けてもらっていて、僕一人だったら絶対に無理だから。

僕は中途障害ですから、生まれたときから障害のある方とは抱えているものも考え方も価値観も違います。どちらがどうということではなく、一人ひとりに思いや物語がある。それこそが大切で。障害のある当事者がリーダーとなって、イベントを主催できるようになったらいいと思うんです。

今回、パラスイマーにチームのサブリーダーになってもらったのですが、当事者リーダーを育成・サポートする仕組みを「GEKIJOU」に組み込みたい。「GEKIJOU」の規模を大きくすることで、自分の思いを表現する人を育てていけたらと思っています。