本に書かれていないモンテレッジォ

本に書かれていないモンテレッジォ

ちょうど栗を拾い集めるようだった。栗の木に新芽が付き始める春も浅い頃にモンテレッジォ村を初めて訪問し、山の奥の道を辿り、初夏の近隣の町村を訪ね、深い緑に囲まれた本祭りを楽しみ、真夏の夜、広場に並べたテーブルに着いて村の人々と夜更けまで話し、初秋にかけて資料を読み、現存する各地の書店を回るうちに、栗は実を付け、山が枯れまた冬がやって来た。

栗に併走されるように、少しずつ村のことと本が運ばれていった歴史を知った。連載を重ねて、一冊の本にまとめる。柔らかい小さな新芽から、硬くて尖った皮を纏った実を成し、その実が粉になって村の人々の滋養へと変わるのと同じだと思った。

「それで、いつ頃が味わいどきなのですか?」

取材もいよいよ締め括りに近づいた頃に、ジャコモが唐突に尋ねた。何のことかと思ったら、

「日本に行くのは、いつ頃がお奨めなのでしょうか」

迎える2018年に、ジャコモ夫妻は結婚二十周年になるのだという。

「せっかくこうしてできた縁ですので、結婚記念に日本に行きたいのです」

それならやはり桜の時期ではないかしら、と返事をした。

「もうすぐ取材も終わるのでしょう? 本はいつ頃、刊行されるのですか」

本文を書き上げれば、あとは参考文献の一覧が残るだけだ。

〈わかりました。それなら、桜に合わせて本を出してもらいましょう。ジャコモさん、ぜひ奥さんといっしょに本が書店に並ぶのを見にいらしてください〉

桜の中、新刊が出るのはとても華やかで嬉しいことだ。日本では、新年度の始まりにも重なる。ジャコモに返事をしながらうららかな気分になったが、イタリアからとても離れた日本への旅はそれほど容易いことではないだろう、とお互いに夢として楽しんで喋り、引き出しの奥へしまい込んだ。

年末を控えたある日、ジャコモから電話があった。

「では、春に行きます!」

日本に。そして、「総勢11人で行きます。村を代表して、あなたの書いた本が並ぶところを見たい。モンテレッジォの皆の気持ちを届け、お祝いしたいのです」

11人のうち子供が4人いるという。小学生、中学生、高校生2人。学校を休んでくるという。7人の大人たちも、仕事を休む。そう何度もないことだから、一度日本について話をしてくれないか、とジャコモが言った。もちろん!

村で待ち合わせをすることになった。参加者のうち村に住んでいるのはアレッシアという高校生になったばかりの女の子1人で、あとは他所の町に住んでいる。各地からモンテレッジォ村のアレッシアの家に集まって、食卓を囲みながら日本の話をした。

アレッシアの両親は、ハムや栗の粉で焼いた薄焼きパン、地酒で次々ともてなしながらニコニコしている。アレッシアには小学生の弟がいる。家族4人でぜひ参加したいが、仕事もあるし、遠いし、諸般の事情もある。

「残念ながら、皆そろっては行けません。それならば、日本への旅がこれから一番、意味を持つだろう娘に行かせてやりたいのです」

自分は行けないが、大人に混じってひと言も聞き漏らすまいという顔の小さな弟と目が合った。私が村の人達の手を借りて歴史を旅したように、アレッシアも本がきっかけで日本を訪ね、彼女の目を通してこの少年に遠い異国の話が伝わるのだ。そう思うと、ヴェネツィアの古書店から始まった不思議な縁の行方に胸がいっぱいになった。

このとき原稿は、まだ完成していなかった。掘れば掘るほどネタが出てきて、興味の尽きるところがない。村の人々の生活を知ることはめくるめく冒険で、未開の地をどこまでも進んでいけるように思えたが、いったんひと区切りを付けてモンテレッジォ譚をまとめなければ、と感じていたところだった。

春刊行が実現すれば、モンテレッジォが日本にやってくる。

そう決まってからが、実に楽しかった。ヨーロッパ共同体の国籍を持つ人達は、ヨーロッパ内の旅行にはパスポートは不要だ。なので日本に来るには、パスポートから作らなければならない。いっぽう日本では、担当編集者が桜の開花予想を睨みながら刊行日を決め、装丁や印刷、配本の段取りを組んだ。目の前に迫っているのに、総ページ数も体裁もわからず苦労しただろう。

花見に日本を訪れる観光客は多く、ホテルは満室である。11人全員が一箇所でまとまって投宿するのは、難しいだろう。

「ホテル探しは僕たちがします」

ジャコモは少しも動じず、翌日には早速、「見つけました!」と報告があった。都心から離れたところだろう、とホテル名を見て驚いた。神保町の真ん中にあるホテルだったからである。

初めての日本である。あれこれ口を挟むのは控えて、村の皆が思うように組み立てればいい。旅程の中でどこかの書店に立ち寄ることがあれば、そこにモンテレッジォについてまとめた私の本が出ているかもしれない。それで十分。

そう思っていたので、ホテルの候補地区や旅程の提案もしなかった。それなのに一行が選んできたのは、本の町、神保町のホテルだったのである。

やはり本の行商人の子孫は本の町を選んだのか、とジャコモに問うと、

「え? 本の町、ですって?!」

知らずに選んだ。東京の中央に泊りたかったのだという。〈本の露店や書店を開けるのは、町中の便利なところに限る〉とは、村の行商人達が伝えた商売の鉄則だった。それにならったかのような選択だった。

村の11人の英断のおかげで、春に単行本となって刊行された。タイトルはなかなか決まらなかった。イタリアものの本には、どうしてもイタリアと直結する名称や物の名前、装丁が要求されるものだ。どうしよう。

イタリアという総称のもとにまとめる内容ではないように思った。この取材で知ったのは、イタリア半島の中の小さな村から外に向かって旅していった人達の小さくて、大きな歴史である。家族の歴史が重なって、世界の歴史の礎を作った。本の披露に立ち会うために、モンテレッジォから代表11人が来てくれる。本が彼らを日本で歓待するようなタイトルにしてはどうか。

イタリアではなく、モンテレッジォとタイトルに入れることにしたのは、村を動かしてきた本への敬意と本を運んだ村人達への謝意だった。

イタリアでも知らない人がほとんどの、モンテレッジォ村が、日本の本の背表紙に載る。本を翼に、村が空を飛ぶように見えた。

成田から神保町に直行し、荷物を置いてすぐに版元を訪ねた。方丈社は、神保町交差点からすぐのところにある。ホテルから、歩いてモンテレッジォがやってきた。

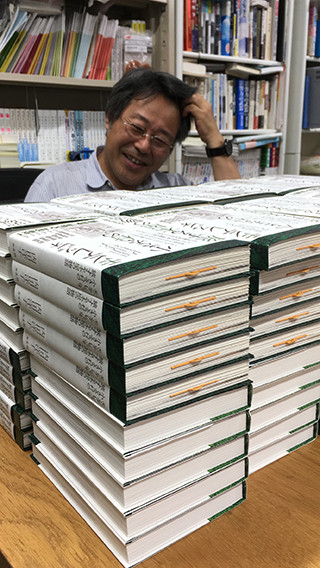

数人からなる同社の編集部の中央のテーブルを、11人がぐるりと囲んだ。テーブルには、刷り上がったばかりの本が積み上げられている。

それまでタイトルも装丁も知らされていなかった村の皆は、表紙が栗の山の中にあるモンテレッジォ村の全景になっているのをみて、黙り込んだ。イタリア語でも記載してもらったタイトルに、〈モンテレッジォ〉の名前が踊る。

「インクレディービレ……!!」

信じられない光景は、それからの彼らの滞在一週間のうちにいくつもあった。

書店を訪ねると、モンテレッジォの本がコーナーに鎮座して、あるいはアイランドに面出しで積まれて出迎えてくれたり。読者の皆さんと集う機会には、村の皆も登壇して対話したり。イタリア大使館での歓待を受けたり。山の村の小学校との交流先である、東京の目黒区立五本木小学校を訪問して授業に飛び入りで参加したり。

神保町、九段下、上野に浅草、御茶ノ水、銀座、表参道、原宿、渋谷、新宿、両国、勝どき、秋葉原、東京駅、鎌倉、藤沢……。

観光地も立ち寄ったけれど、皆はふだんの日本の暮らしが見える情景を喜んだ。スーパーマーケットに入り、ファストフードを試し、交差点に驚き、地下街を歩いた。ガイドブックは持たず、地図を手に自分たちの思うように回った。足元から上空まで、至近から遠くまで丹念に見て、どんな小さなことにも大きく目立つことにも、隔たりなく興味を持ち喜んだ。

書店でも、町でも。ホテルでも、寺でも。山道でも、海岸でも。そばにいた人達もモンテレッジォの人達の純粋な賞賛を同様に喜び、たちまち不思議な一体感が生まれた。

これこそが、かつて深い山奥から険しい旅を経て各地に本を届けに回った行商人達の真性なのだろう。

人の暮らしを追うことは、翻って己の生き方を知ることなのだ。

人々の物語を探しに、一生続く旅のチケットを手にした気分である。

モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語は、これからも続く。